【完全版】AI要約活用術6選とおすすめツール8選

AI要約ツールは、長文のテキストを短時間で簡潔にまとめることができ、ビジネスから日常生活まで多岐にわたる場面で活用されています。

本記事では、AI要約の基本知識・活用シーン・無料ツールやオフラインツールを含め、プロンプト作成のコツ・注意点・よくある質問について詳しく解説します。ぜひ、最後までご覧ください。

また、弊社では「AI使いたいが、どのような適用領域があるのかわからない…」「AI導入の際どのサービス提供者や開発企業を組めばいいかわからない…」という事業者の皆様に、マッキンゼーやBCGで生成AIプロジェクトを経験したエキスパートが完全無料で相談に乗っております。

興味のある方はぜひ以下のリンクをご覧ください:

代表への無料相談はこちら

AI導入.comを提供する株式会社FirstShift 代表取締役。トロント大学コンピューターサイエンス学科卒業。株式会社ANIFTYを創業後、世界初のブロックチェーンサービスを開発し、東証プライム上場企業に売却。その後、マッキンゼー・アンド・カンパニーにコンサルタントとして入社。マッキンゼー日本オフィス初の生成AIプロジェクトに従事後、株式会社FirstShiftを創業。

AI要約の基礎知識

AI要約ツールは、膨大な文章から重要な要素だけを抽出し、簡潔にまとめてくれる便利な技術です。

人工知能(AI)が自然言語処理(NLP)を用いて文章を解析し、キーワードや文の構造を把握しながら、必要な情報だけを短く再構成します。そのため、情報の理解にかかる時間を大幅に削減できるのが特長です。

以下では、AI要約ツールとは何か、そしてその主なメリットについて詳しく解説します。

AI要約ツールとは

AI要約ツールとは、AIが長文の文章を読み取り、その中から主旨や要点を抜き出して短くまとめるシステムです。

AI要約は自然言語処理技術に基づき、文法や語彙・文の流れを解析して重要部分を抽出します。主に「抽出的要約」と「生成的要約」の2種類があり、ツールごとに手法が異なります。

例えば、AIツール「QuillBot**」**のサマライザーという機能は、抽出的要約に特化しており長文の文章を即座に短縮し、読書時間や理解の負担を軽減する実用的なツールとして高い評価を受けています。

AI要約ツールのメリット

AI要約ツールの最大の利点は、「時間と労力の節約」です。

AI要約ツールを使えば、長文を素早く把握でき、業務効率が大きく向上します。また、文章の構造を整理してくれることで、内容の本質を見失うことなく情報の理解が可能です。

QuillBotのようなツールでは、文章の要点を明確に提示してくれるため、読書や資料作成・議事録整理といったシーンで非常に役立ちます。学生や研究者だけでなく、ビジネスパーソンにとっても日常的に活用できる強力な支援ツールです。

AI要約の具体的な活用シーン

AI要約ツールは、ビジネスや教育、メディア、プライベートのあらゆる場面で活躍しています。

特に近年は、リモートワークや情報過多の時代背景から、「大量の情報を短時間で処理する」ことが求められます。AI要約はこの課題を解決する手段として効率的で高精度な要約をこなします。

以下では、具体的な活用シーンを6つ紹介します。目的や利用環境に応じて、AI要約ツールを上手に活用してみましょう。

1:ビジネスレポートや企画書の要約

会議前に大量の資料を読むのは、ビジネスパーソンにとって大きな負担です。

AI要約ツールでは、レポートや企画書の要点を短時間で把握でき、特に決裁者やマネージャーの意思決定を効率化します。形式にとらわれず要点を抽出でき、会議準備や意思決定のスピードが大幅に向上します。

2:メールやニュース記事の要約

日々受け取る膨大なメールやニュースをすべて読むのは非効率です。

AI要約ツールを使えば、重要な連絡や報道内容を短くまとめて確認でき、1日の情報処理量を削減可能です。ニュース記事や論文を読みやすく要約し通勤時間などのスキマ時間でも効率よく情報収集できます。

3:読書や資料調査時の要約

読書や資料調査では、情報の取捨選択に時間がかかります。

AI要約を活用することで、長文の書籍や資料の中から重要な章やポイントを抽出し、学習効率が格段に上がります。複雑な内容でも文脈を読み取り、明瞭で簡潔な要約に変換してくれるため、情報の整理やアウトプットにも活用できます。

4:論文PDFの効率的な要約

学術研究では、1本の論文を読み解くだけでも多くの時間を要します。

AI要約ツールの利用で、導入・目的・結論などの重要セクションだけを抜き出しや複数の論文比較にも有効で、研究の方向性検討や文献レビューの初期段階におすすめです。

PDFやWebページの内容、さらには音声やプレゼンテーションなど、多様な形式の資料を要約できます。

5:YouTube動画内容の要約

情報収集の一環としてYouTubeを活用する人も増えていますが、1本10〜20分以上の動画をすべて視聴するのは非効率です。

AI要約ツールと文字起こしツールを組み合わせることで、音声データをテキスト化して要点だけを抽出できます。音声や動画から正確に文字を起こしと同時に内容を要約表示することで、会議動画や講演録の整理にも役立ちます。

6:SNS投稿や日常メッセージの要約

SNSやチャットアプリでの長文投稿やメッセージの読み取りにも、AI要約は活用できます。

特に複数人が関わるスレッドやグループチャットでは、過去の流れを追う時にAIで投稿を要約すれば、必要な背景や要点も簡単に把握できます。投稿を読みやすく整え、簡潔な概要を提示してくれます。仕事だけでなく、家族や友人とのやり取りにも便利です。

完全無料で使えるおすすめAI要約ツール・アプリ5選

AI要約ツールにはさまざまなサービスがありますが、中には高性能でありながら無料で使えるものも存在します。

ここでは、初心者でも手軽に利用できる**「完全無料」で使えるおすすめのAI要約ツール・アプリ**を5つ厳選して紹介します。いずれもブラウザやアプリを通じて簡単に試せるため、用途に合ったものを選んで活用してみてください。

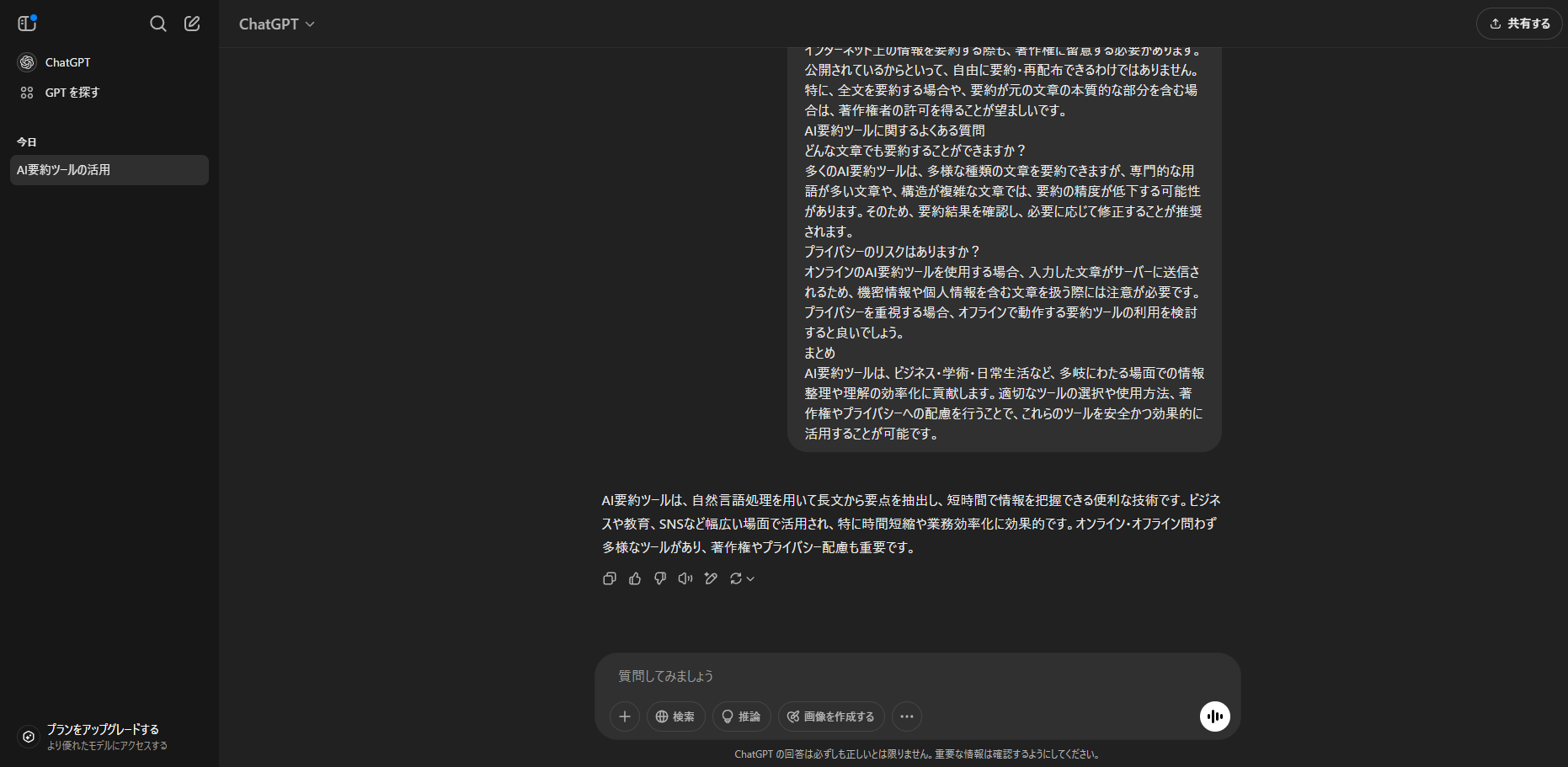

ChatGPT

ChatGPTは、OpenAIが開発した対話型AIで、要約だけでなく翻訳や文章生成・コード作成など多用途に対応しています。

特に要約タスクにおいては、

- 「この文章を200文字で要約してください」

- 「ポイントを3つに絞ってまとめてください」

など、具体的なプロンプトを入力することで柔軟かつ高精度な要約結果が得られます。

無料版では、GPT-4o mini/GPT-3.5が利用可能で、ログインするだけで使える手軽さも魅力です。日常のニュース整理から業務レポートの要点整理まで、幅広く活用できます。

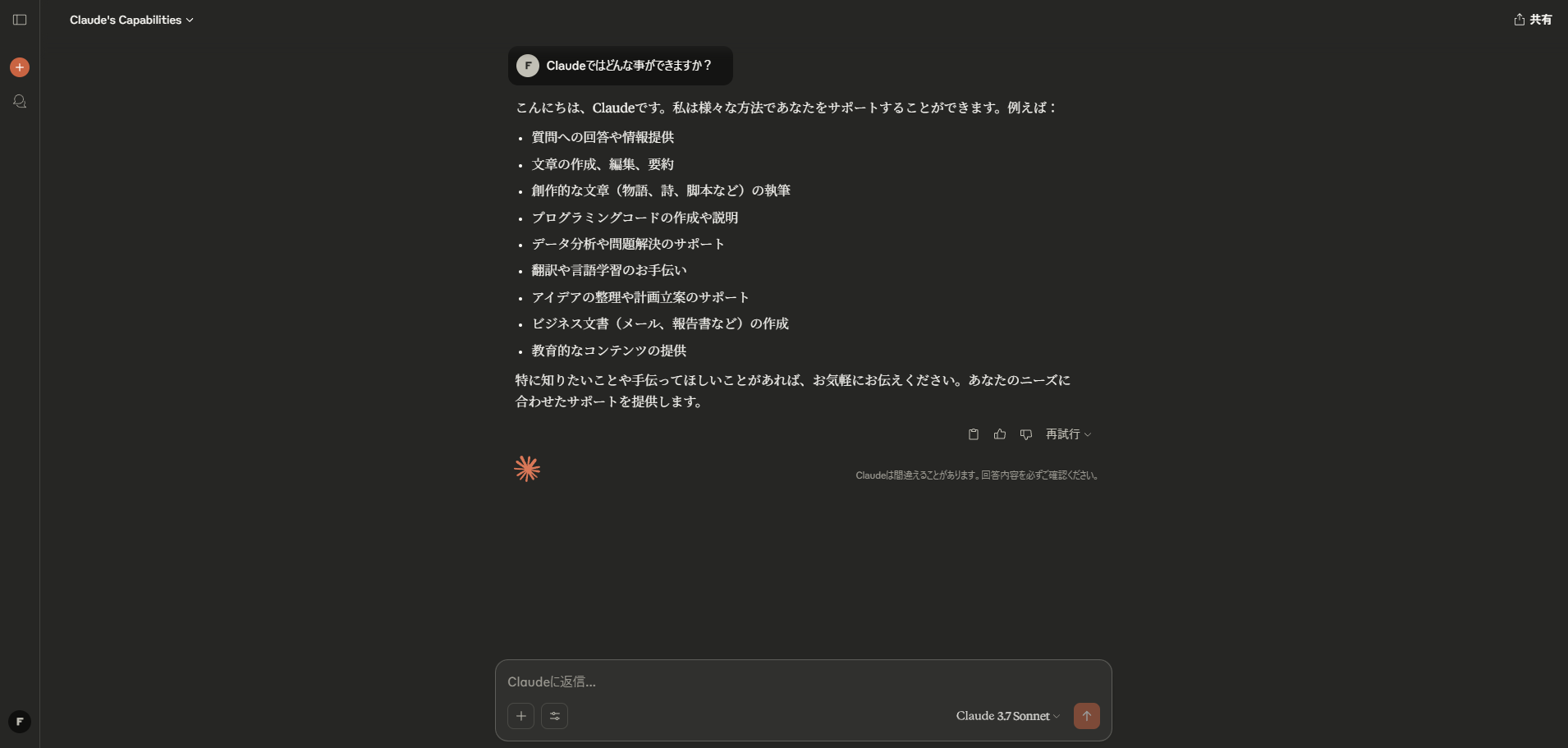

Claude

Claudeは、倫理性と安全性を重視したAIアシスタントで、自然な文章理解と丁寧な応答が特徴です。

文章要約においては、長文の文脈をしっかり捉えながら、人間らしい構成で読みやすくまとめてくれる点が評価されています。特に創造的な要約や柔らかいトーンが求められるケースに向いています。

無料アカウントを作成すればすぐに利用でき、英語・日本語の両方に対応しています。

Google AI Studio

Google AI Studioは、開発者向けに設計されたAI実験プラットフォームですが、実は一般ユーザーでもテキスト要約や質問応答、翻訳などの機能を無料で体験できます。

Googleの大規模言語モデル(Gemini)を基にした応答は情報精度が高く、ニュース記事や技術文書の要約に特に強みがあります。また、Googleアカウントでログインすればすぐに使用でき、Googleドキュメントなど他のGoogle製品との連携もスムーズです。

開発者だけでなく、日常的な情報整理にも重宝するツールです。

Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilotは、WordやExcel・Outlook・PowerPointなどのMicrosoft製品に組み込まれたAIアシスタント機能です。

要約機能においては、Microsoft 365アプリのビジネス文書を中心にした高精度な要約サポートが特徴です。例えば、長文を開くだけで要約案が提示され、読み飛ばしがちなポイントも短時間で理解できます。

また、PowerPointでは文書の要約からスライド作成まで自動で行うことも可能です。(有料版)

無料版では、アプリとの連携機能は制限されますが、基本的なAIアシスタント機能を提供しており、一般的な生成AIツールとしての利用が可能です。

NotebookLM

NotebookLMは、Googleが提供する「自分だけのAIノートアシスタント」として位置づけられたツールです。

文書やノートをアップロードしておくと、AIが内容を理解した上で要約、要点抽出、質問応答をしてくれるのが大きな特長です。例えば、「このレポートの結論だけ教えて」といった質問にも対応してくれます。

学習者や研究者にとっては、複数資料を横断的に理解したり、調査メモを整理したりする際の頼もしいサポーターとなるでしょう。Googleアカウントがあれば無料で使えます。

オフラインでも使えるAI要約ツール3選

AI要約ツールの多くはクラウドベースで提供されていますが、インターネット環境が不安定な場所や情報漏洩のリスクを避けたい場面では、オフライン対応のツールが重宝されます。

ここでは、ネット接続なしでも使えるAI要約ツールを3つ厳選して紹介するとともに、導入のメリットや活用ポイントも併せて解説します。

オフライン対応AI要約ツールを導入するメリット

オフライン対応のAI要約ツールを使う最大の利点は、ネットワーク環境に左右されずに安定した作業ができる点です。

特に以下のようなシーンで活用されています:

- 出張先や電波が届きにくい環境(飛行機・山間部・災害時など)

- セキュリティが重視される業務(医療、法務、研究分野)

- 個人情報や企業秘密を含むデータ処理

また、通信経由でデータが外部に送信されないため、情報漏洩のリスクを大きく減らすことができます。これは、クラウド型AIと比較した際の大きなアドバンテージです。

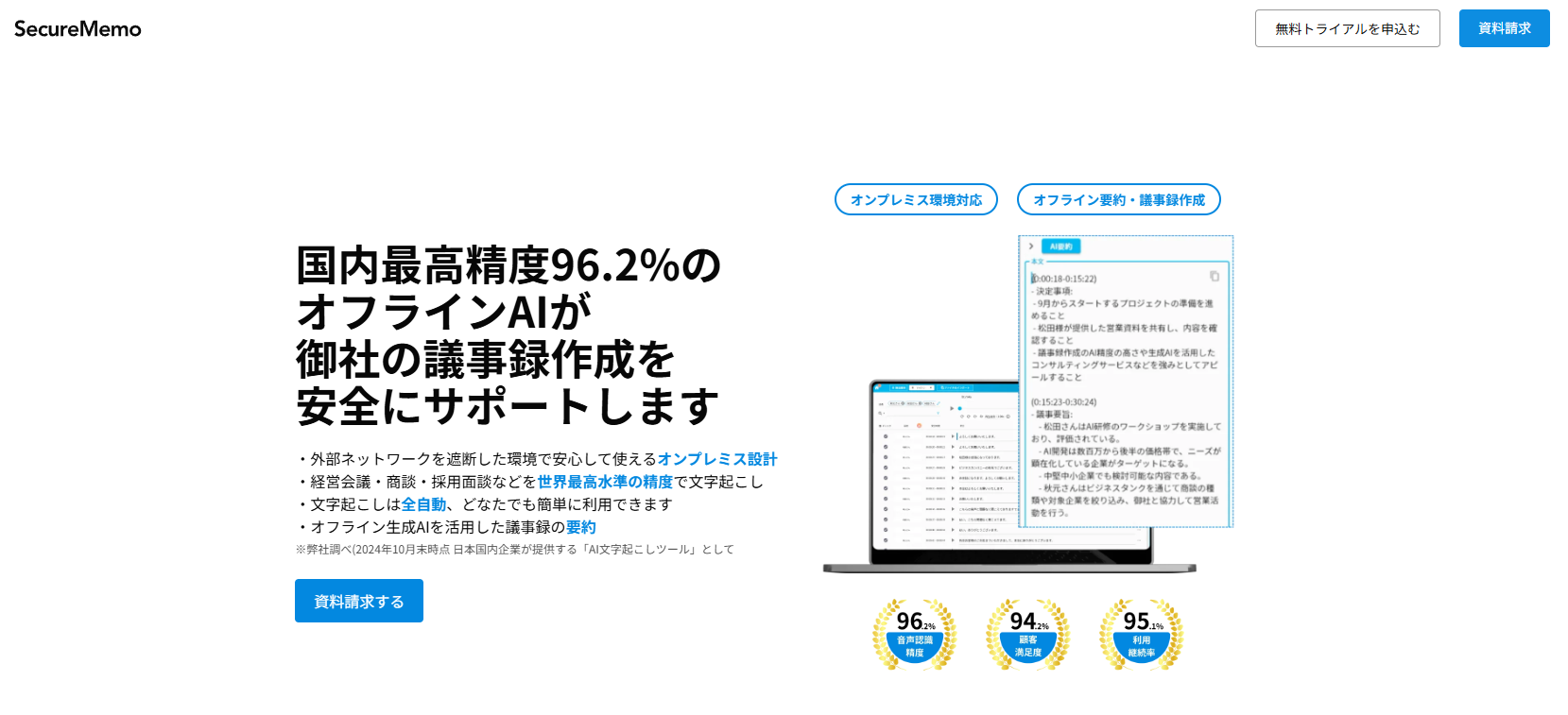

ツール1:SecureMemo

SecureMemoは、オフライン環境で完全に動作するテキスト要約ソフトで、セキュリティとプライバシー保護に特化した設計が特徴です。

ローカルストレージ上で動作するため、処理中のデータが外部に漏れることはなく、医療記録や機密契約書の要約など、外部接続が制限された環境での使用に最適です。

UIはシンプルですが、自然言語処理の精度は高く、事前に取り込んだ学習モデルを使ってスムーズに要約を生成できます。

ツール2:PocketPal AI

PocketPal AIは、スマートフォンやタブレットなどモバイルデバイス向けに設計された軽量なオフラインAI要約ツールです。

出張や外出時などネット接続が難しい状況でも使えるように、事前に文章データを取り込み、要約だけをローカルで処理できます。

インターフェースは直感的で扱いやすく、技術に不慣れな方でも簡単に操作可能です。日記、メモ、メール草案など日常的な文書整理にも向いており、ビジネスパーソンや学生に人気があります。

ツール3:Chimaki

Chimakiは、軽量かつ高速な処理が魅力のデスクトップ型AI要約ツールです。

完全オフラインで動作しながらも、日本語要約に特化した言語モデルを搭載しているため、日本語独自の文脈も自然に処理可能です。

特に、複数ページの会議録や資料の要約に強く、オフィス業務利用に最適です。設定次第でテンプレート形式の要約出力も可能で、報告書作成の効率化にも貢献します。

オフラインでもAI要約を上手に行うための使い方ポイント

オフラインAIツールを最大限に活用するためには、以下の点に留意するとよいでしょう:

- 使用する端末のスペックを確認 要約処理は一定の計算リソースを使うため、CPU・メモリに余裕のある端末が理想です。

- 言語モデルや辞書データは事前にダウンロードしておく 多くのツールでは、最初に必要なモデルファイルを一括取得しておくことで、ネット接続なしでも高品質な処理が可能になります。

- アップデートやモデルの定期確認を怠らない セキュリティや精度向上のため、最新版がリリースされた際は更新を行いましょう。可能なら、定期的にオンライン接続して更新チェックをするのが理想です。

AI要約精度を高めるプロンプトのコツ

AI要約の精度は、与えるプロンプト(指示文)によって大きく左右されます。適切なプロンプトを設計することで、AIが意図を正確に理解して読みやすく、目的に合った要約を生成できるようになります。

ここでは、要約結果の質を高めるために押さえておきたいプロンプト設計のテクニックを、2つのポイントに分けて紹介します。

具体的な条件を設定

要約タスクでは、「どのようにまとめてほしいか」を明確に伝えることが非常に重要です**。** 抽象的な指示(例:「要約してください」)だけでは、AIは何を重視すべきかわからずに冗長な結果になったり、情報が偏ったりすることがあります。

そこで、以下のような具体的な条件を付け加えると、精度が一気に高まります。

📌 有効なプロンプト例

- 「以下の文章を300文字以内に要約してください」

- 「内容を3つのポイントに分けて箇条書きでまとめてください」

- 「ビジネス初心者向けにわかりやすく要約してください」

- 「主張・理由・結論の順で簡潔にまとめてください」

こうした条件を設定することで、AIは要約の「目的や構造・長さ」を理解しやすくなり、期待通りのアウトプットに近づきます。特に、出力文字数やフォーマット(箇条書き/段落形式など)を指定すると、作業後の編集の手間も大きく減らせます。

プロンプトの順番に注意

プロンプトの中での「指示の順序」も、AIの理解に大きく影響します。

AIは基本的に上から順に情報を読み取り、前半に書かれた内容を優先的に反映する傾向があるため、「何を重視してほしいか」は冒頭に書くのが鉄則です。

❌️悪い例(順序が曖昧):この文章を要約してください。なお、500文字以内で、重要なポイントを3つにまとめてください。

⭕️良い例(順序が明確):この文章の重要なポイントを3つに分けて、500文字以内で要約してください。

また、命令が複数ある場合は箇条書きにすることで、AIが指示を誤解せず処理しやすくなります。

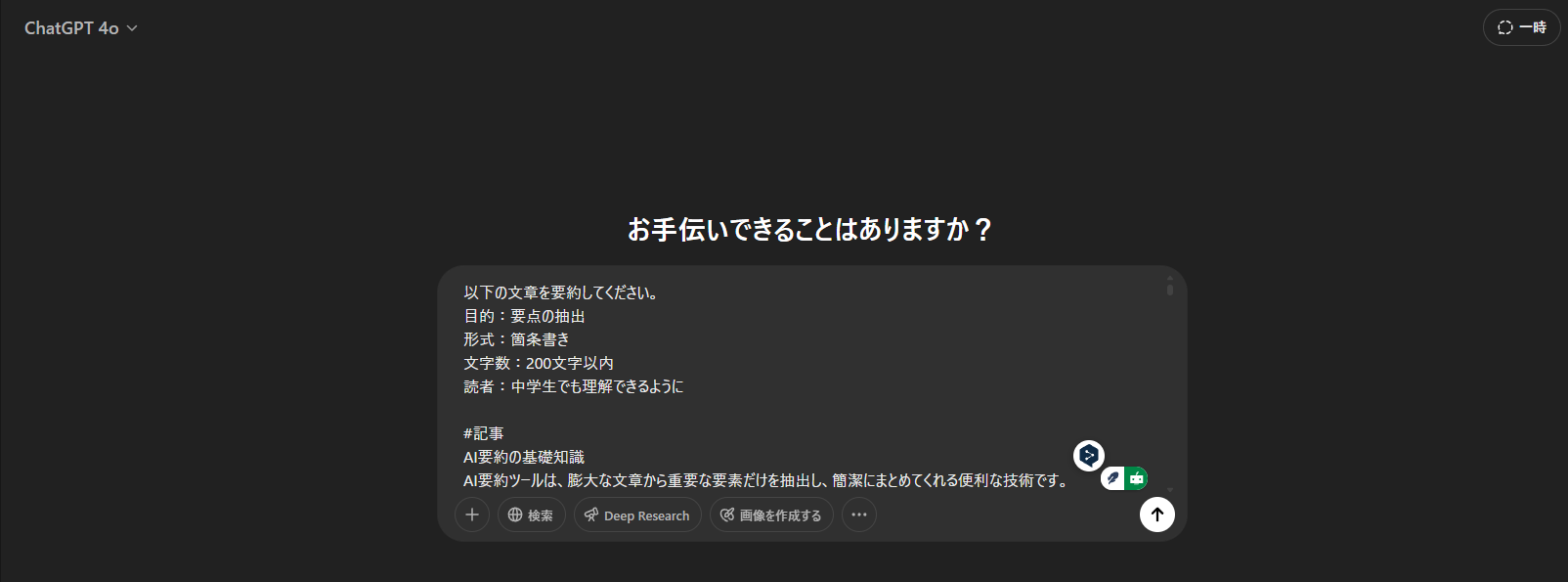

📌 効果的なプロンプト構成のテンプレート

以下の文章を要約してください。

- 目的:要点の抽出

- 形式:箇条書き

- 文字数:200文字以内

- 読者:中学生でも理解できるように

こういった構造化されたプロンプトを使うことで、文章の質だけでなく一貫性や可読性も向上します。

【実践例】ChatGPTでAI要約

実際にChatGPTを使用してAI要約を行う場合、以下の手順が参考になります。まず、要約したいテキストを用意し、ChatGPTのインターフェースに入力します。

次に、具体的な要約条件をプロンプトとして設定し、例えば「以下の文章を200文字以内で要約してください」と指示します。

すると、ChatGPTは指定された条件に基づいて要約を生成します。この際、プロンプトの明確さや具体性が、要約の質に大きく影響するため、適切な指示を心がけることが重要です。

AIで文章要約するときに著作権の問題は発生する?

AI要約ツールは非常に便利ですが、使い方によっては著作権を侵害するリスクがあります。

特に、他人の文章やコンテンツを無断で要約し、それを公開・配布する行為には注意が必要です。AIは単にツールであり、その使い方の責任はユーザーにあります。

ここでは、AIによる要約と著作権の関係について、基本的な注意点を解説します。

著作権問題が発生する場面

著作権問題が起こる主なケースは、第三者の著作物を無断で要約し、その内容を再配布・公開する場合です。

要約であっても、元の文章の「表現の本質的な特徴」が残っていると、著作物の「翻案(意訳)」と見なされる可能性があり、著作権法上の侵害と判断されることがあります。

特に以下のような利用は注意が必要です:

- 有料コンテンツ(新聞・電子書籍・有料論文など)の要約をブログやSNSに掲載

- 学習参考書や教材をAIで要約し、講座やセミナーで使用

- 他者の文章をAIで要約し、自社サイトで独自コンテンツとして再利用

これらはすべて、著作権者の許諾なく商用利用・二次利用している状態に該当する可能性があります。万が一訴訟に発展すれば、損害賠償を求められるリスクもあります。

インターネット上の公開情報を要約する際の注意点

「ネット上に公開されている情報だから、要約しても問題ない」と考えてしまいがちですが、これは大きな誤解です。

インターネット上にある文章にも、著作権は原則すべてに存在します。自由に閲覧できることと、自由に使って良いことは全くの別問題です。

特に注意すべきポイントは以下の通りです:

- ブログ記事・コラム・企業HPの文章 → 著作権保護対象(要約・転載には注意)

- 公的機関・自治体の発表文書 → 利用規約を確認。条件付きで利用可能なケースもあり

- Wikipedia → クリエイティブ・コモンズ(CC-BY-SA)だが、帰属と同一ライセンスでの共有が必要

また、要約内容が元記事の核心を再構築するような場合(全文の圧縮、結論のみ抽出など)は、オリジナリティを損ねない工夫や、著作権者への連絡・許諾も視野に入れるべきです。

AI要約ツールに関するよくある質問

AI要約ツールは便利な一方で、「本当にどんな文章でも使えるの?」「安全性は大丈夫?」といった疑問を持つ方も多いはずです。

ここでは、よくある質問を2つピックアップし、それぞれ詳しく解説します。

🤔質問1:どんな文章でも要約することができますか?

多くのAI要約ツールはニュース記事をはじめ、小説・論文・ビジネス文書など幅広いジャンルに対応しています。

ただし、高度な専門用語を含む文章や、比喩・暗喩が多用された文体、文構造が複雑な長文では、AIが要点を正確に抽出できないケースもあります。

このため、要約後の出力は人間の目で必ず確認・補足することが推奨されます。AIはあくまで補助ツールであり、完全な代替ではないことを理解しておきましょう。

🤔質問2:プライバシーのリスクはありますか?

オンライン型のAI要約ツールを使う場合、入力したテキストはクラウド上のサーバーに送信され、処理される仕組みになっています。

そのため、以下のような内容を要約にかける場合は注意が必要です:

- 個人情報(住所・氏名・連絡先など)

- 機密情報(社内会議資料・未発表の研究成果)

- 顧客から預かったデータや契約書類

こういった情報は、オフラインで動作する要約ツールや、自社サーバーでの処理環境に切り替えることでリスクを軽減できます。また、多くのAIツール提供企業は「入力内容は学習に使われる可能性がある」旨を利用規約に記載しています。

利用前にプライバシーポリシーの確認をしておくと安心です。

まとめ

AI要約ツールは、膨大な情報を短時間で整理・理解するための強力な味方です。

ビジネス文書や論文・ニュースからSNS投稿まで幅広い用途で活用でき、無料・オフライン対応ツールも充実しています。さらに、プロンプトの工夫次第で要約の質を大きく高めることが可能です。

ただし、著作権やプライバシーへの配慮も忘れてはいけません。便利な反面、使い方を誤ると法的リスクもあるため、利用規約や情報の取り扱いには十分注意しましょう。

適切なツール選びと正しい使い方を心がければ、AI要約は日常業務や学習の効率を飛躍的に高めてくれます。

AIサービス導入のご相談は AI導入.com へ(完全無料)

- マッキンゼー出身の代表による専門的なアドバイス

- 日本・アメリカの最先端AIサービスの知見を活用

- ビジネスの競争力を高める実践的な導入支援