【完全版】QuillBotの使い方|基本機能と活用法を解説

QuillBotは文章改善をサポートするオンラインツールとして注目を集めるライティング支援ツールです。

この記事では、QuillBotの各機能の使い方、さらに便利に活用する方法を具体的に解説し、文章作成の効率と品質向上に貢献するポイントを整理します。

各機能の詳細と実践的な活用方法を順を追って解説しますので、Quillbotの使い方に詳しくなりたい方は是非ご覧ください。

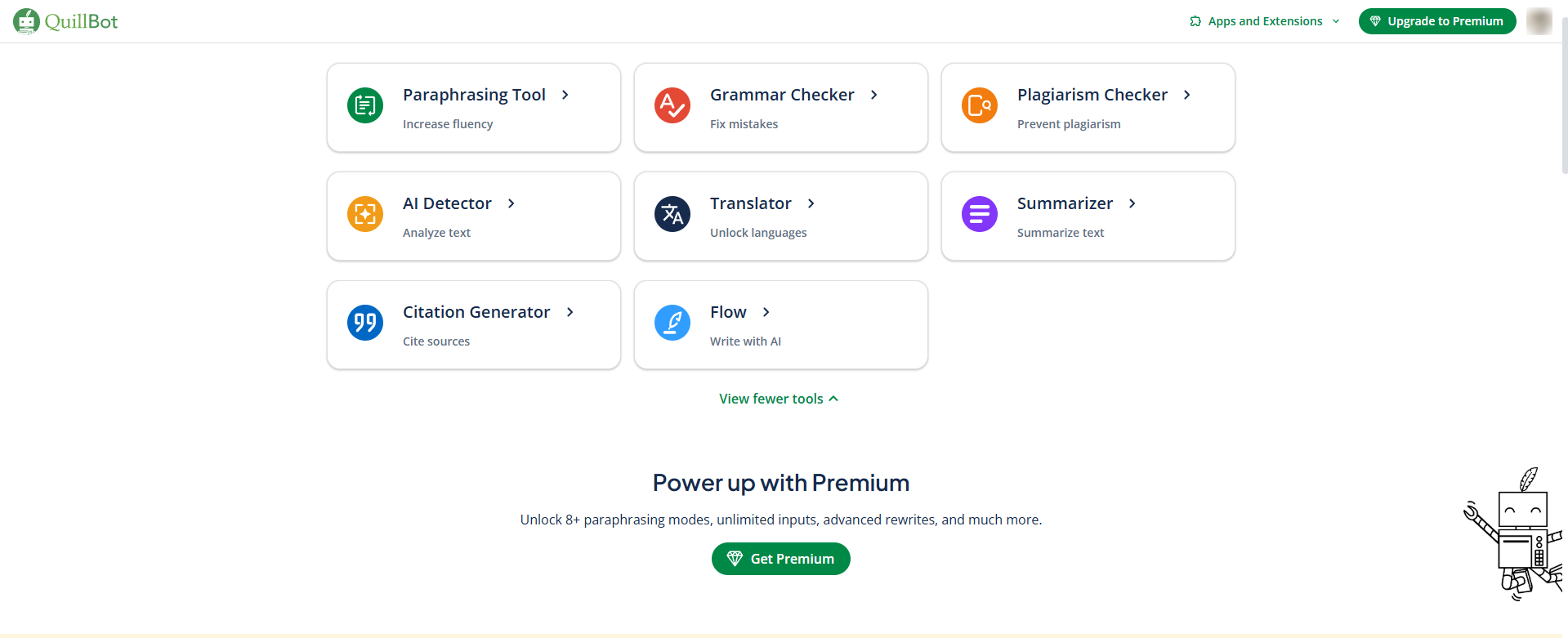

QuillBotとは?

出典:QuillBot

QuillBotは、文章の言い換え、文法チェック、要約、翻訳など多彩な機能を備えた多機能ライティングアシスタントツールです。

利用者は文章の表現力向上や効率的な作業が可能となり、学術論文やビジネス文書、ブログ記事など幅広い分野で支持されています。

直感的な操作性と高精度なアルゴリズムが特徴です。

QuillBotの基本機能と使い方

ImageFXで作成

本章では、QuillBotの各基本機能とその使い方を具体的に解説します。

以下の項目では、言い換えツール、文法・スペルチェック、盗作チェック、ライティング補助機能、要約機能、引用生成、翻訳機能の詳細な操作方法と活用ポイントについて詳しく説明します。

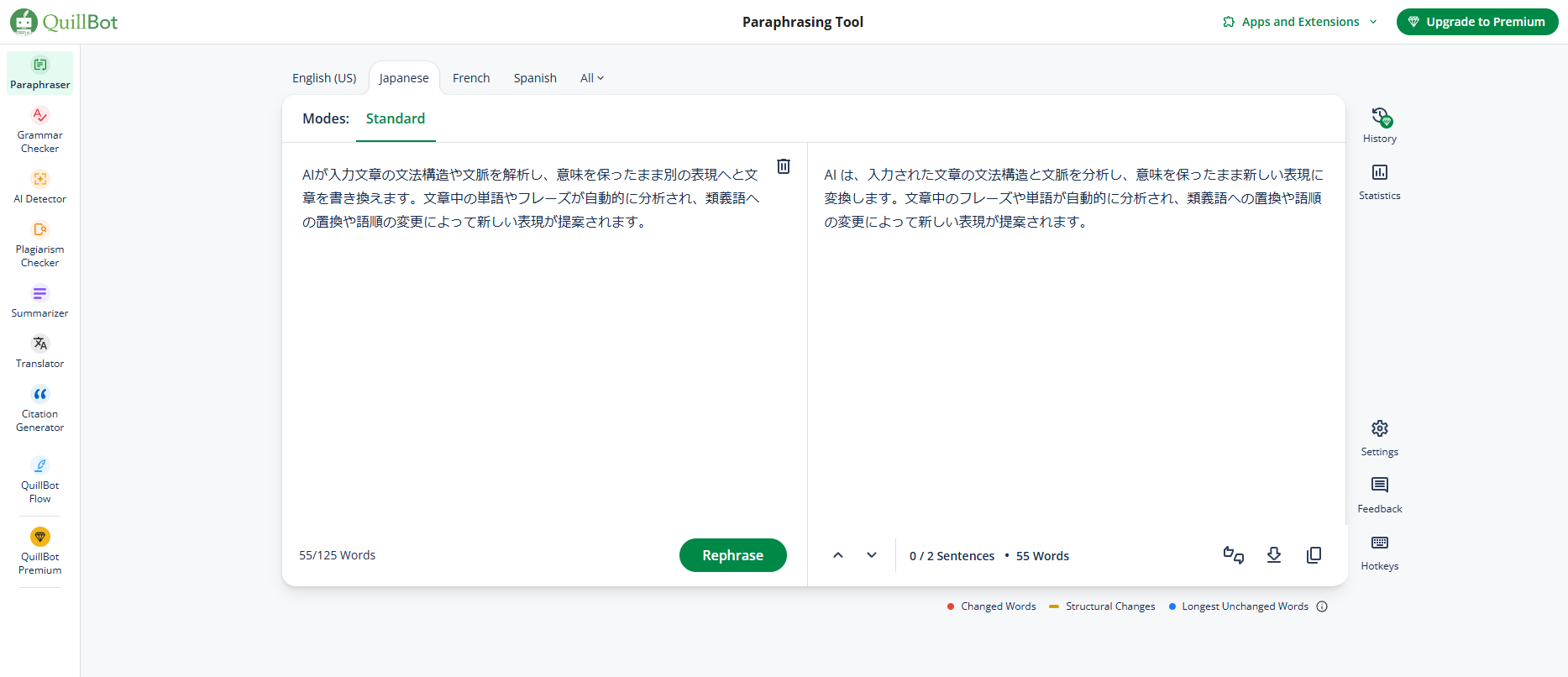

言い換えツール(Paraphraser)

出典:QuillBot

言い換えツールは、入力した文章を自動で異なる表現に変換し、文章の多様性や説得力を向上させる機能です。

AIが入力文章の文法構造や文脈を解析し、意味を保ったまま別の表現へと文章を書き換えます。文章中の単語やフレーズが自動的に分析され、類義語への置換や語順の変更によって新しい表現が提案されます。

利用者はトーンやスタイルの設定を変更することで、目的に沿った最適な表現を生成でき、様々な文章表現の幅を広げることが可能です。

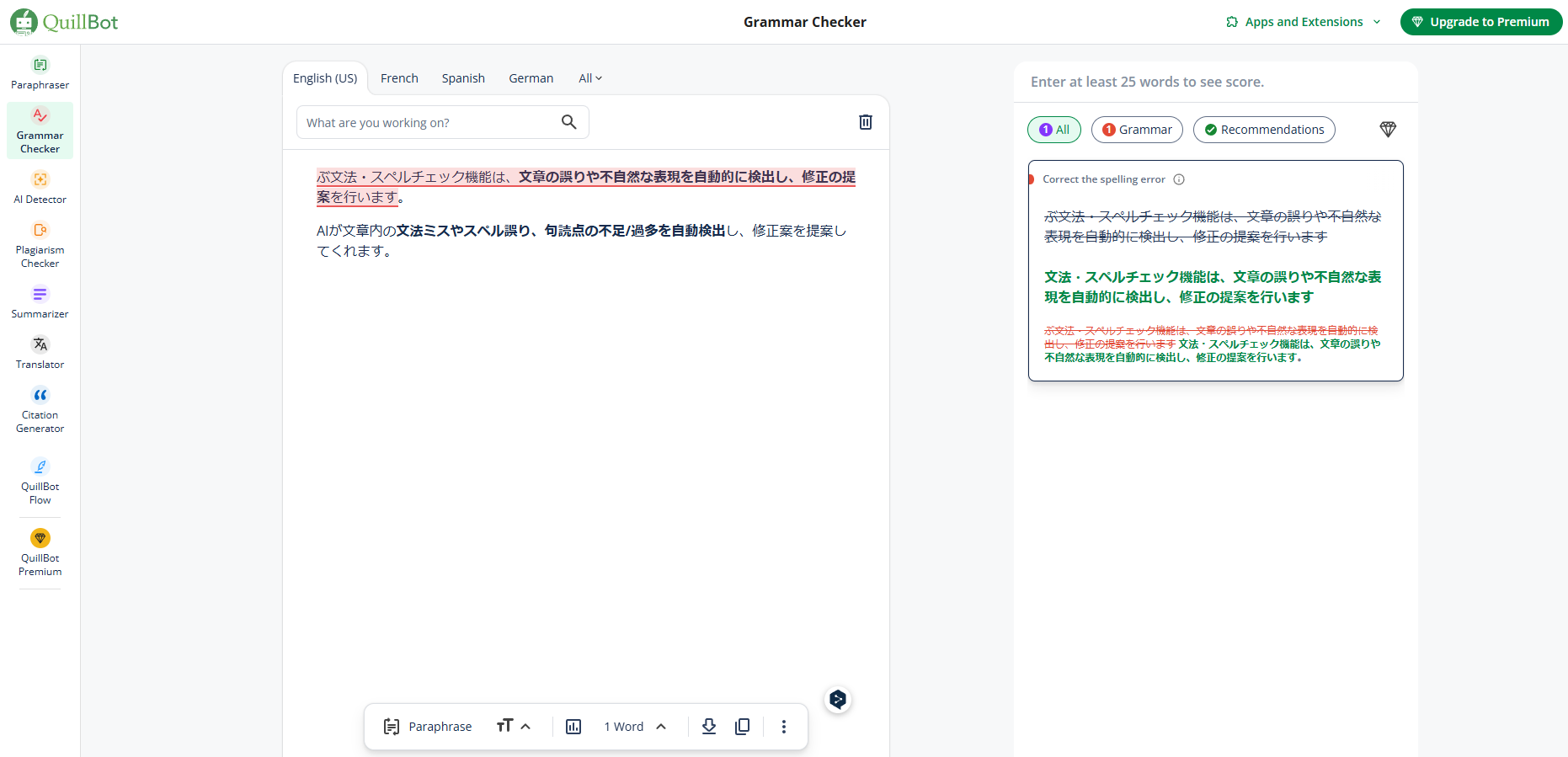

文法・スペルチェック(Grammar Checker)

出典:QuillBot

文法・スペルチェック機能は、AIが文章の誤りや不自然な表現を自動的に検出し、修正の提案を行います。

この文法チェック機能は機械学習によって精度向上が図られており、より高度な文法ミスやニュアンスの誤りも捉えられるようにりました。

また、開発チームによるモデルの継続的なトレーニングにより検出能力が年々改善されています。

これにより、正確な文章作成が実現され、プロフェッショナルな印象を与える文書作成をサポートするため、非常に有用なツールです。

盗作チェック(Plagiarism Checker)

ImageFXで作成

盗作チェック機能は、入力された文章と既存の文献との類似性を自動評価し、オリジナリティを確認する機能です。

出典:QuillBot

自分の書いた文章が他の文献やウェブ上のコンテンツと重複していないかを確認します。

AIが入力文章をインターネット上の公開情報や学術データベースと照合し、類似する文章やフレーズがあれば検出・報告してくれます。

学術論文やウェブ記事などでの盗作防止に役立ち、正確な引用や参照が求められる場面で、安心して利用できる機能です。

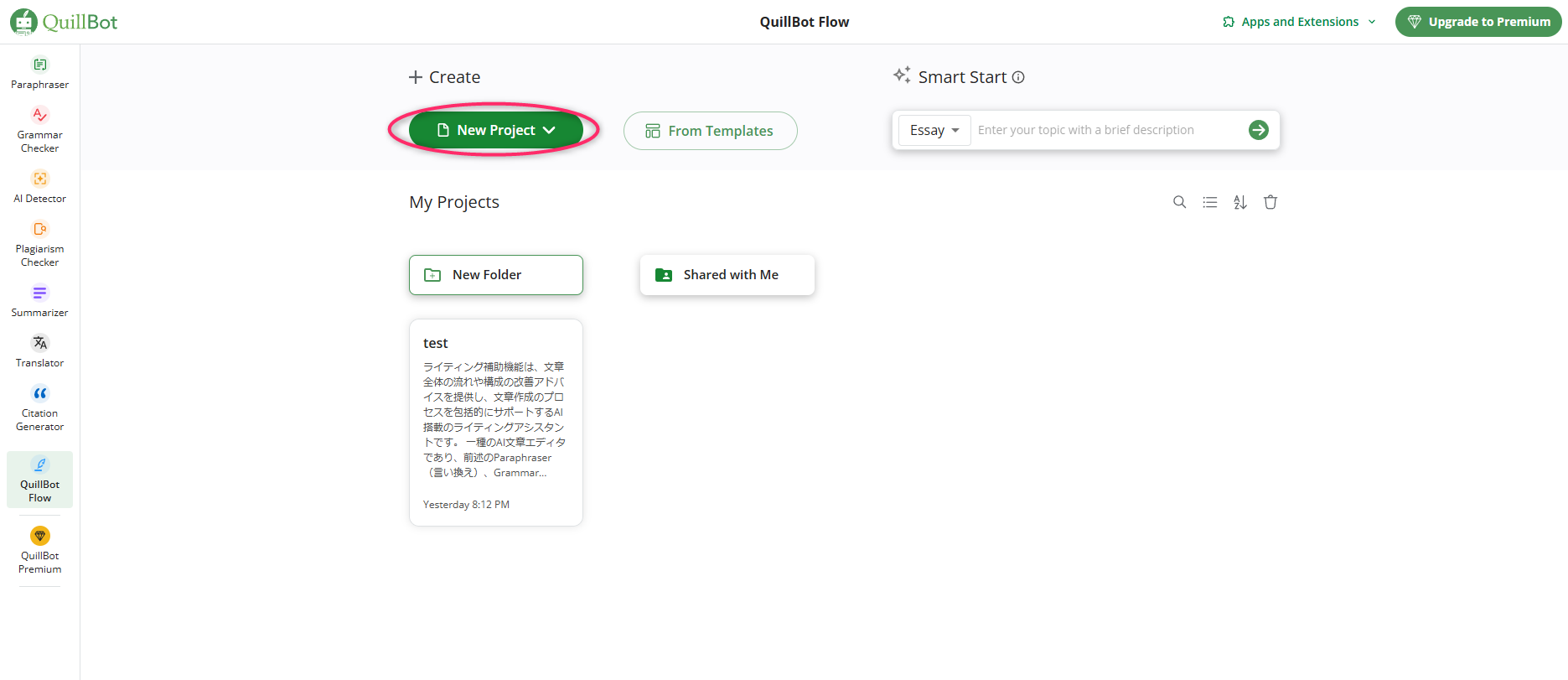

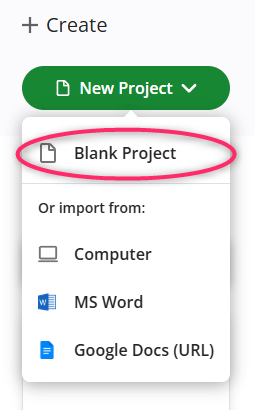

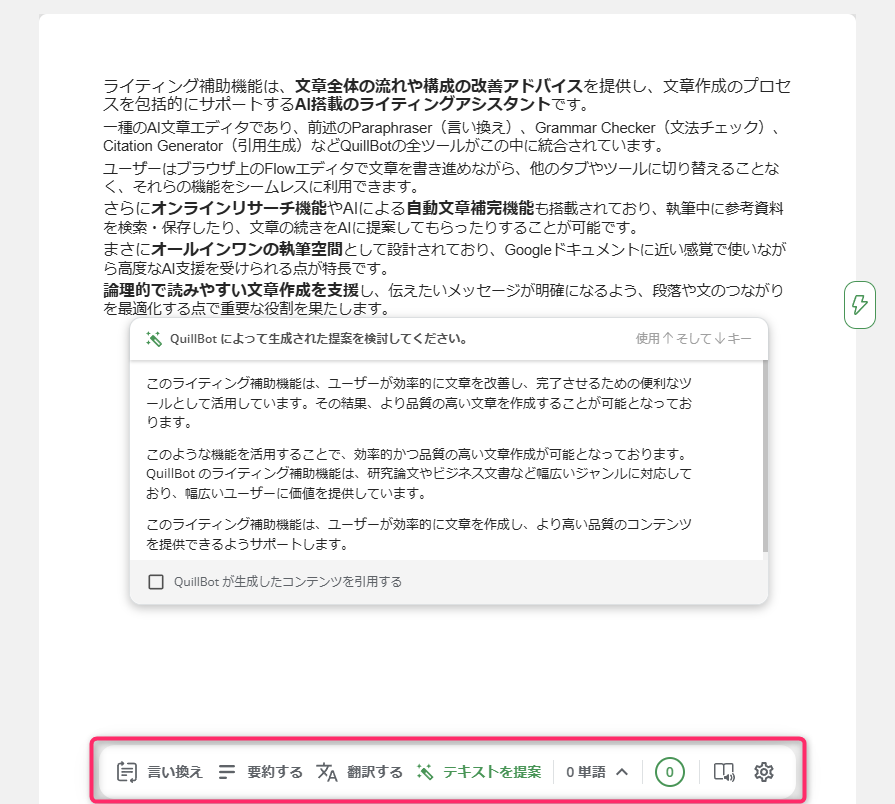

ライティング補助機能(Flow)

出典:QuillBot

ライティング補助機能は、文章全体の流れや構成の改善アドバイスを提供し、文章作成のプロセスを包括的にサポートするAI搭載のライティングアシスタントです。

出典:QuillBot

Flowは一種のAI文章エディタであり、前述のParaphraser(言い換え)・Grammar Checker(文法チェック)・Citation Generator(引用生成)などQuillBotの全ツールがこの中に統合されています。

出典:QuillBot

ユーザーはブラウザ上のFlowエディタで文章を書き進めながら、他のタブやツールに切り替えることなく、それらの機能をシームレスに利用できます。

さらにオンラインリサーチ機能やAIによる自動文章補完機能も搭載されており、執筆中に参考資料を検索・保存したり、文章の続きをAIに提案してもらったりすることが可能です。

まさにオールインワンの執筆空間として設計されており、Googleドキュメントに近い感覚で使いながら高度なAI支援を受けられる点が特長です。

論理的で読みやすい文章作成を支援し、伝えたいメッセージが明確になるよう、段落や文のつながりを最適化する点で重要な役割を果たします。

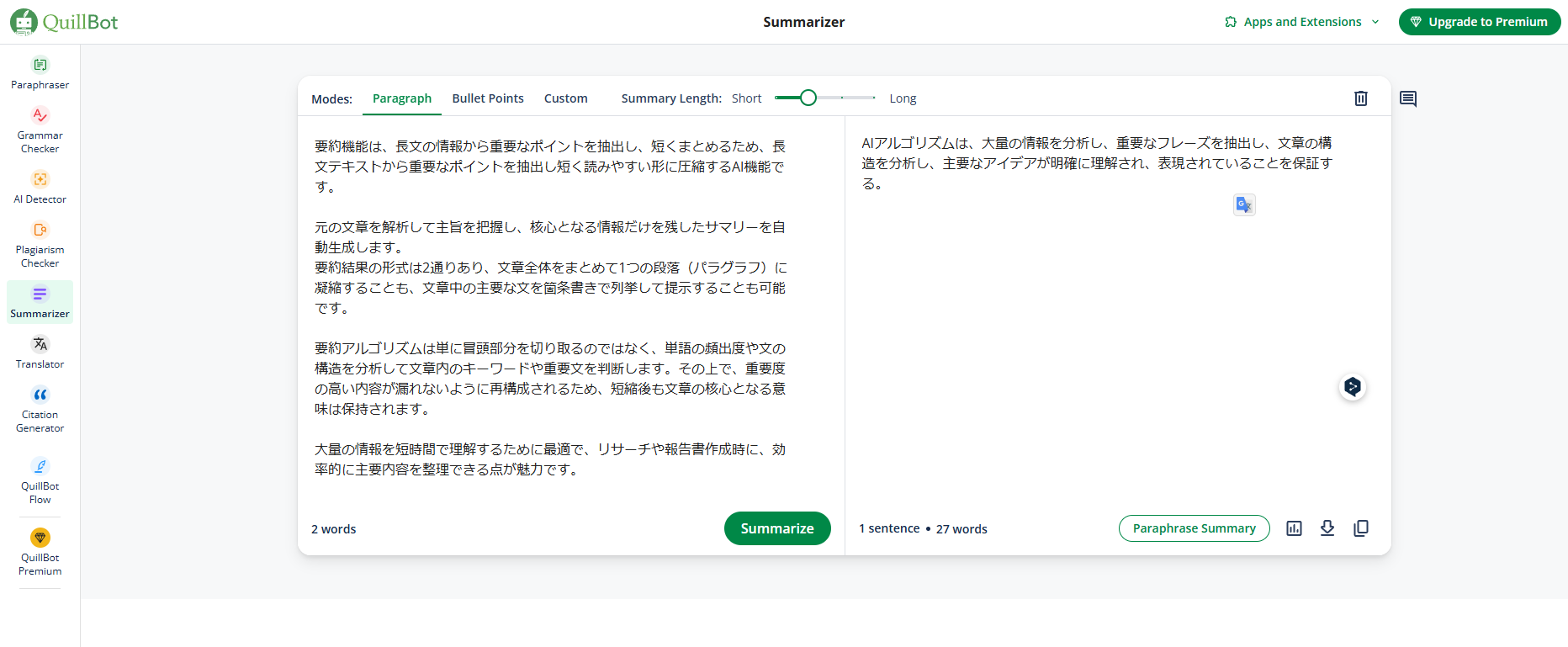

要約機能(Summarizer)

ImageFXで作成

要約機能は、長文の情報から重要なポイントを抽出し、短くまとめるため、長文テキストから重要なポイントを抽出し短く読みやすい形に圧縮するAI機能です。

出典:QuillBot

AIが元の文章を解析して主旨を把握し、文章の核心となる情報だけを残した要約文を自動生成します。

大量の情報を短時間で理解するために最適で、リサーチや報告書作成時に、効率的に主要内容を整理できる点が魅力です。

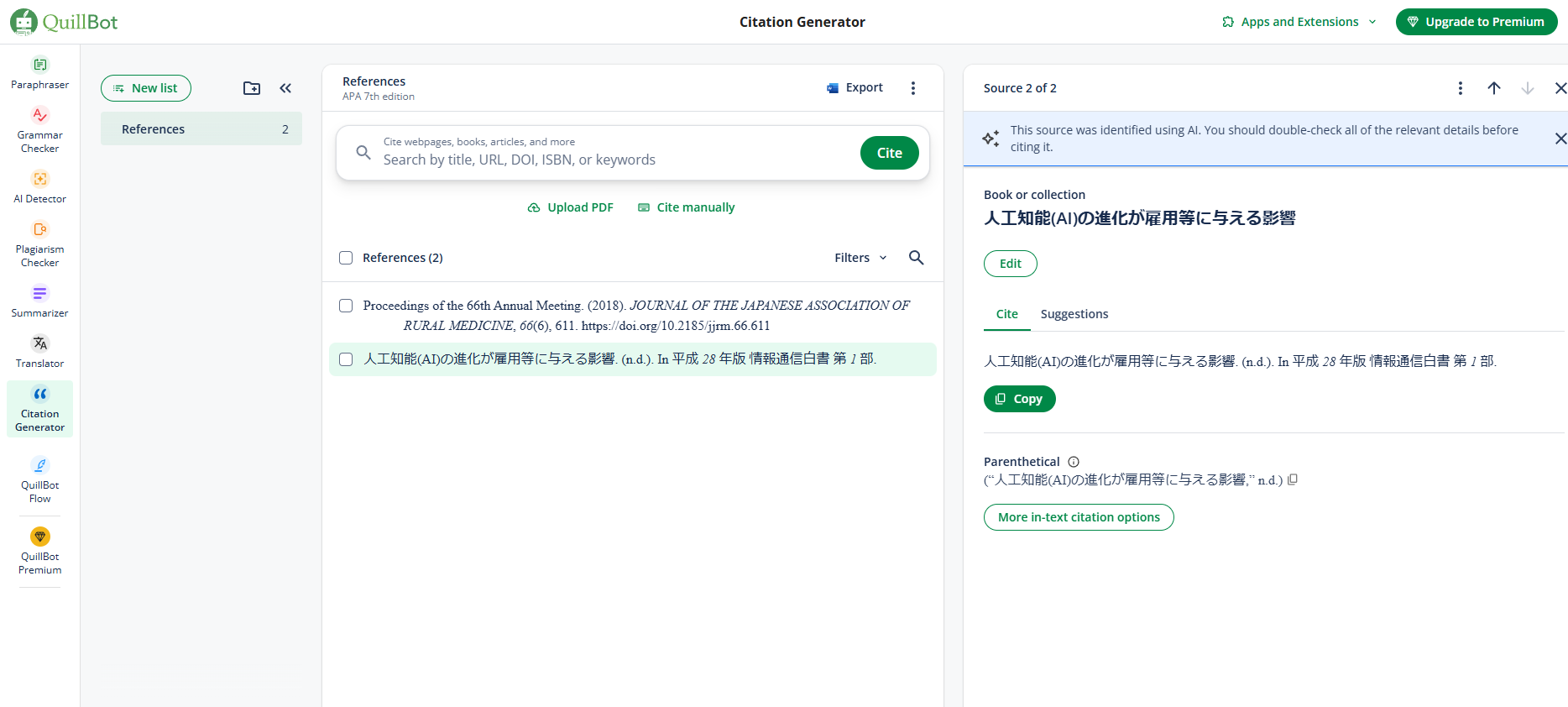

引用生成(Citation Generator)

ImageFXで作成

引用生成機能は、参照文献の情報を入力するだけで、正確な引用形式を自動生成します。

出典:QuillBot

QuillBotの引用ジェネレーターは、論文や記事などの参考文献の情報から、所定の形式に従った正確な引用文献リストや引用(インテキスト)表記を自動生成するツールです。

引用形式は様々なフォーマットやスタイルにも対応しています。引用したい文献のタイトル・URL・ISBN等を入力し、使用する引用スタイルを選ぶだけで、求める形式の引用が即座に作成されます。

学術論文やレポート作成時に、引用ミスを防ぎ、信頼性の高い文章作成を実現するため、非常に重宝されるツールです。

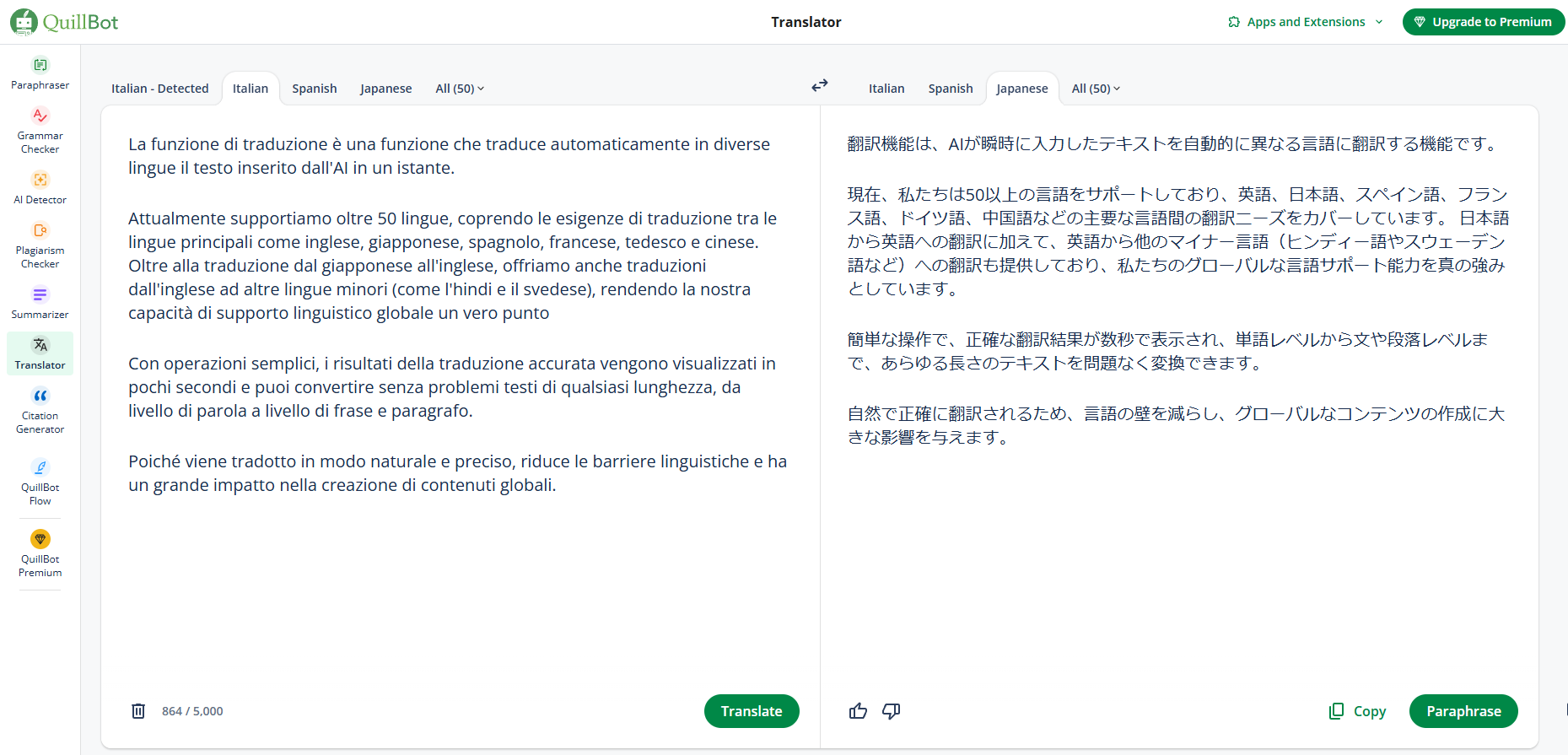

翻訳機能(Translator)

ImageFXで作成

翻訳機能は、入力した文章をAIが瞬時に多言語に自動翻訳する機能です。

出典:QuillBot

現在50以上の言語に対応しており、単語レベルから文章・段落レベルまであらゆる長さのテキストをスムーズに変換できます。

自然で正確な表現で翻訳されるため、言語の壁を低減し、グローバルな文章作成に大きな効果を発揮します。

QuillBotをより便利に使う方法

ImageFXで作成

本章では、QuillBotをさらに便利に活用するための方法を具体的に紹介します。

以下の項目では、Chrome拡張機能の活用、無料プランの利用方法、そして日本語での使い方について詳細な手順とポイントを解説し、日常の作業効率を向上させるコツを説明します。

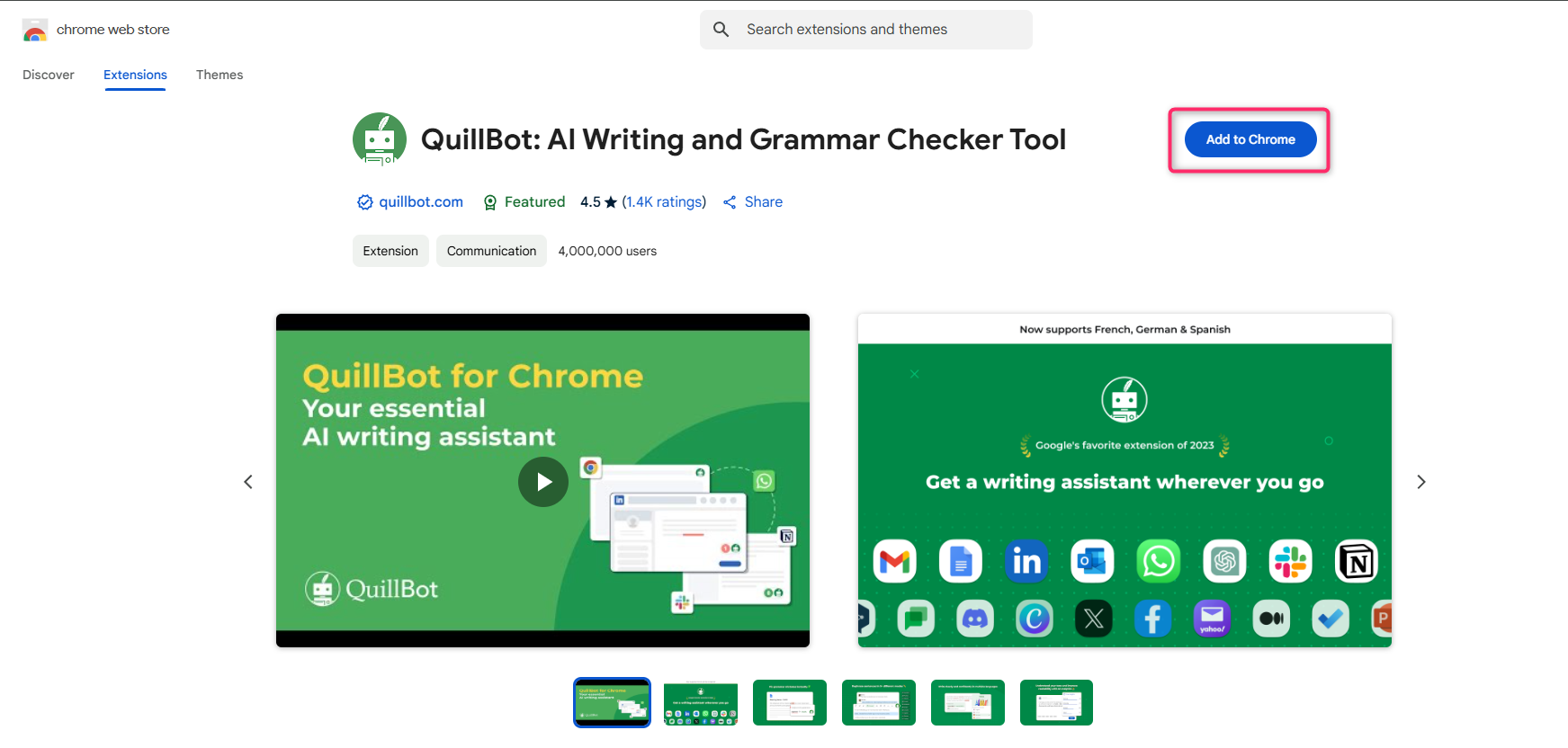

Chrome拡張機能を活用する方法

Chrome拡張機能を導入することで、QuillBotの全機能がブラウザ上から直接アクセス可能で、作業効率が大幅に向上します。

この拡張機能を導入すると、メールやウェブ上の文章をその場で改善できるため、手軽に利用できる点が魅力です。

使用するには、Chrome ウェブストアよりのQuillbotインストールページに行き、「Chromeに追加」を選択します。

出典:GoogleChrome

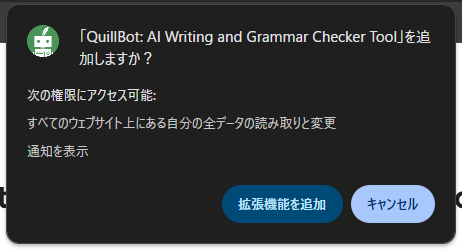

PCの設定によっては「追加しますか?」と表示される場合があるので、その際は「拡張機能を追加」を選択します。

出典:GoogleChrome

これでGoocle Chrome上でQuillBotが使用できるようになりました。追加の設定なども不要です。

QuillBotを無料で使う方法

QuillBotは基本的な言い換え機能をはじめ、文法チェックや要約機能など、主要機能を無料プランでも提供しています。

無料プランでは、ある程度の使用制限がありますが、下記の通り日常的な文章作成や学習用途であれば十分な機能で利用可能です。

- 言い換え機能の制限: 無料プランでは、言い換えが125文字まで可能です。

- 要約機能の制限: 無料プランでは、要約は1,200文字まで対応しています。

- 登録方法: 無料プランの利用は無期限で可能です。

- 機能の提供: 無料プランでは、基本的な文法チェックや要約機能が提供されますが、盗作チェック機能は利用できません。

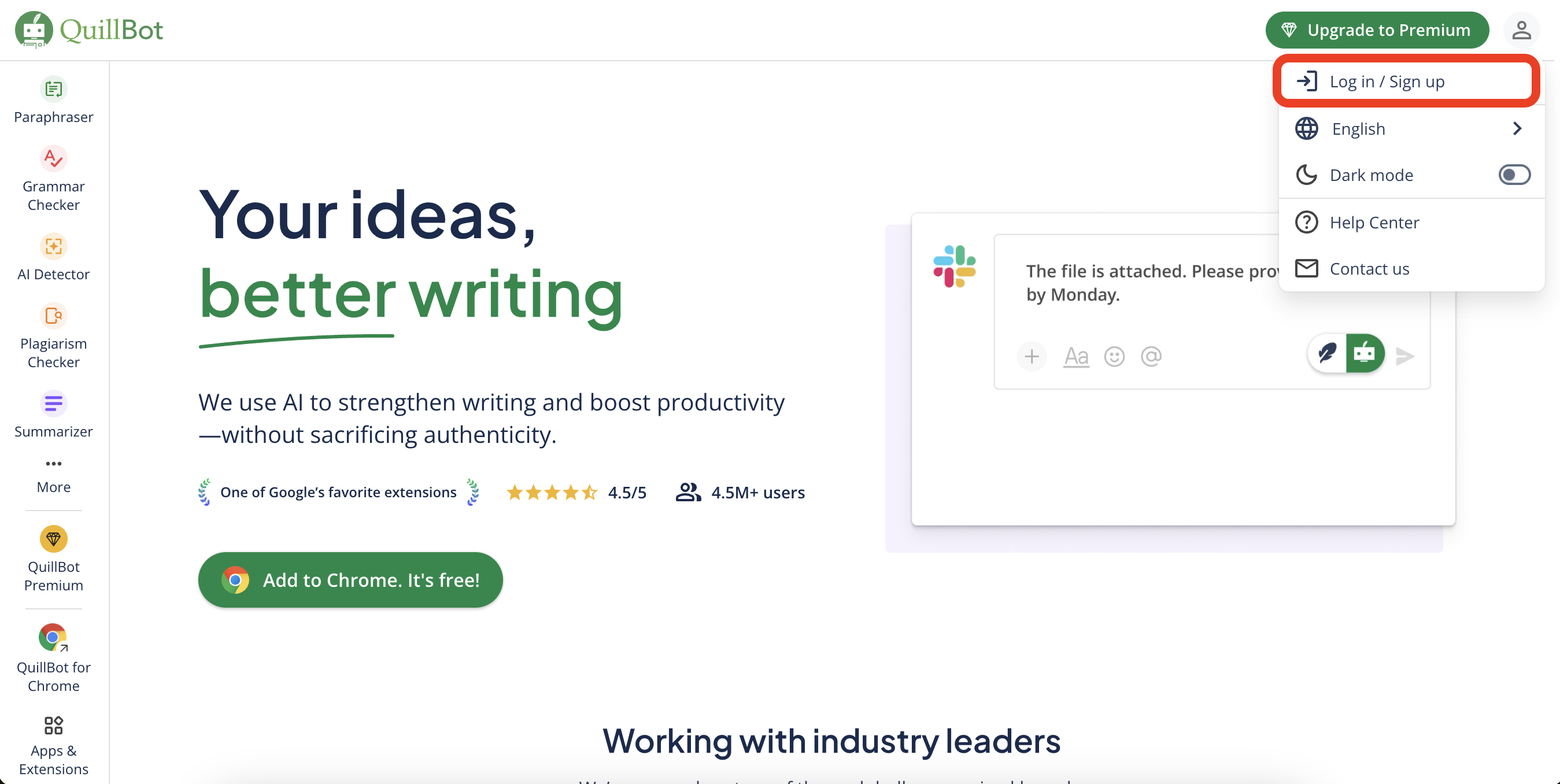

無料プランで使用するには、QuillBot HPの右上のアイコンより、「ログイン/サインアップ」を選択し、googleアカウントなどのSNS認証でログインしてください。

出典:QuillBot

登録後すぐに利用可能で、基本的な機能を選択して使うことができ、コストをかけずに文章改善を実践できるのが大きなメリットです。

本格的な利用を開始したいユーザーは、いつでもプレミアムプランへと移行することができます。

QuillBotを日本語で使う方法

QuillBot自体は現状(2025/3現在)日本語への対応をしておりませんが、日本語版の利用者ガイドサイトが存在します。

出典:QuillBot

サイト上部の各項目をクリックすれば登録の仕方から使い方、割引クーポン、FAQ、サポートまで幅広く情報が記載されています。

このように日本語ユーザー向けのガイドラインやヘルプが充実しているため、初めてQuillBotを使用する日本のユーザーでも安心してサービスを利用開始できます。

まとめ

ImageFXで作成

本記事では、QuillBotの基本概要、各機能の使い方、そしてより便利に活用する方法について解説しました。

QuillBotの各機能を活用することで、学術論文、ビジネス文書、ブログ記事といったさまざまな文書の作成において、効率と品質を同時に向上させることが可能です。

各機能の特性を理解し、適切に利用することで、文章作成の効率と品質が大幅に向上します。

是非皆さんも、学術論文からビジネス文書、ブログ記事まで、幅広い分野で活用してはいかがでしょうか。