初心者でもすぐ使える!生成AIの基本からビジネス活用まで使い方完全ガイド【2025年版】

生成AIの使い方が注目されています。文章・画像・音声などを自動生成できる革新的な技術として、ビジネス活用が広がっています。

とくに業務効率化やアイデア創出を求める企業にとって、その使い方を正しく理解することは競争力強化の鍵になります。

本記事では、初心者でもすぐに始められる生成AIの基本から、ビジネスでの具体的な活用例・注意点・プロンプト作成のコツまでをわかりやすく解説します。

また、弊社では「AI使いたいが、どのような適用領域があるのかわからない…」「AI導入の際どのサービス提供者や開発企業を組めばいいかわからない…」という事業者の皆様に、マッキンゼーやBCGで生成AIプロジェクトを経験したエキスパートが完全無料で相談に乗っております。

興味のある方はぜひ以下のリンクをご覧ください:

代表への無料相談はこちら

AI導入.comを提供する株式会社FirstShift 代表取締役。トロント大学コンピューターサイエンス学科卒業。株式会社ANIFTYを創業後、世界初のブロックチェーンサービスを開発し、東証プライム上場企業に売却。その後、マッキンゼー・アンド・カンパニーにコンサルタントとして入社。マッキンゼー日本オフィス初の生成AIプロジェクトに従事後、株式会社FirstShiftを創業。

生成AIとは?

生成AI(Generative AI)とは、文章・画像・音声・動画などのコンテンツをAIが自動生成する技術を指します。

代表的な例としては、ChatGPTやMidjourney、DALL·Eなどがあり、従来は人の手で行っていた創造的な作業を効率化できる点が大きな特徴です。

近年では、業務メールの下書き、会議の議事録、広告バナーの作成、プログラミング支援まで活用範囲が広がっており、ビジネスの生産性向上やコスト削減に寄与する場面が増えています。

本記事では、こうした生成AIの使い方や選び方を初心者でもわかるよう段階的に解説します。

生成AIの使い方ステップ【初心者向け5ステップ】

生成AIを効果的に活用するためには、使い方を段階的に理解することが大切です。

本章では、初心者の方が迷わず始められるように、5つの基本ステップに分けて紹介します。

目的の明確化から、プロンプトの入力、ビジネス現場での応用まで、順を追って解説します。

ステップ1:目的を明確にする

目的を明確にすることで、生成AIの活用効果を最大限に引き出せます。

たとえば「社内メールを効率化したい」「記事の下書きを任せたい」など、目的によって選ぶツールや入力する内容が異なります。

ゴールが曖昧なままでは、AIの出力も的外れになり、十分な成果を得にくくなります。

ステップ2:適した生成AIツールを選ぶ

適した生成AIツールを選ぶことで、目的に合った成果を得やすくなります。

ツールには文章作成に強いものや、画像生成に特化したものなど、特性があります。

目的や用途に合わせて最適なツールを選定することが、効率的な活用の第一歩です。

ステップ3:プロンプト(指示文)を入力する

プロンプト(指示文)を入力することで、AIが意図に合った出力を返してくれます。

「誰向け」「どんな内容」「形式」などを具体的に書くと、精度の高い結果が得られやすくなります。

短く曖昧な指示だと、求める内容とズレた回答になることが多いので注意しましょう。

ステップ4:出力結果を確認・修正する

出力結果を確認・修正することで、AIの生成内容を実用レベルに整えられます。

生成AIは便利ですが、誤情報や文脈のズレが含まれる場合があります。 事実確認や表現の見直しを行い、必要に応じて再プロンプトすることで、品質が安定します。

ステップ5:業務や学習に活用する

業務や学習に活用することで、生成AIは現場の生産性向上や理解促進に貢献します。

議事録作成や資料のたたき台、学習の要約など、具体的なタスクでの活用が効果的です。

実務に落とし込むことで、単なるツールにとどまらず、日々の業務を支える戦力となります。

生成AIの活用例【目的別10選】

生成AIは、多くの業務や日常作業を効率化する万能ツールとして、さまざまな分野で活用されています。

本章では、文章作成・画像生成・表計算・翻訳・企画・プログラミング・プレゼン資料作成・SNS運用・学習・業務マニュアル作成といった 具体的な10の用途別に、活用の実践例を紹介します。

それぞれの業務でどのように生成AIが使われているのか、スクリーンショットの活用も視野に入れてわかりやすく解説していきます。

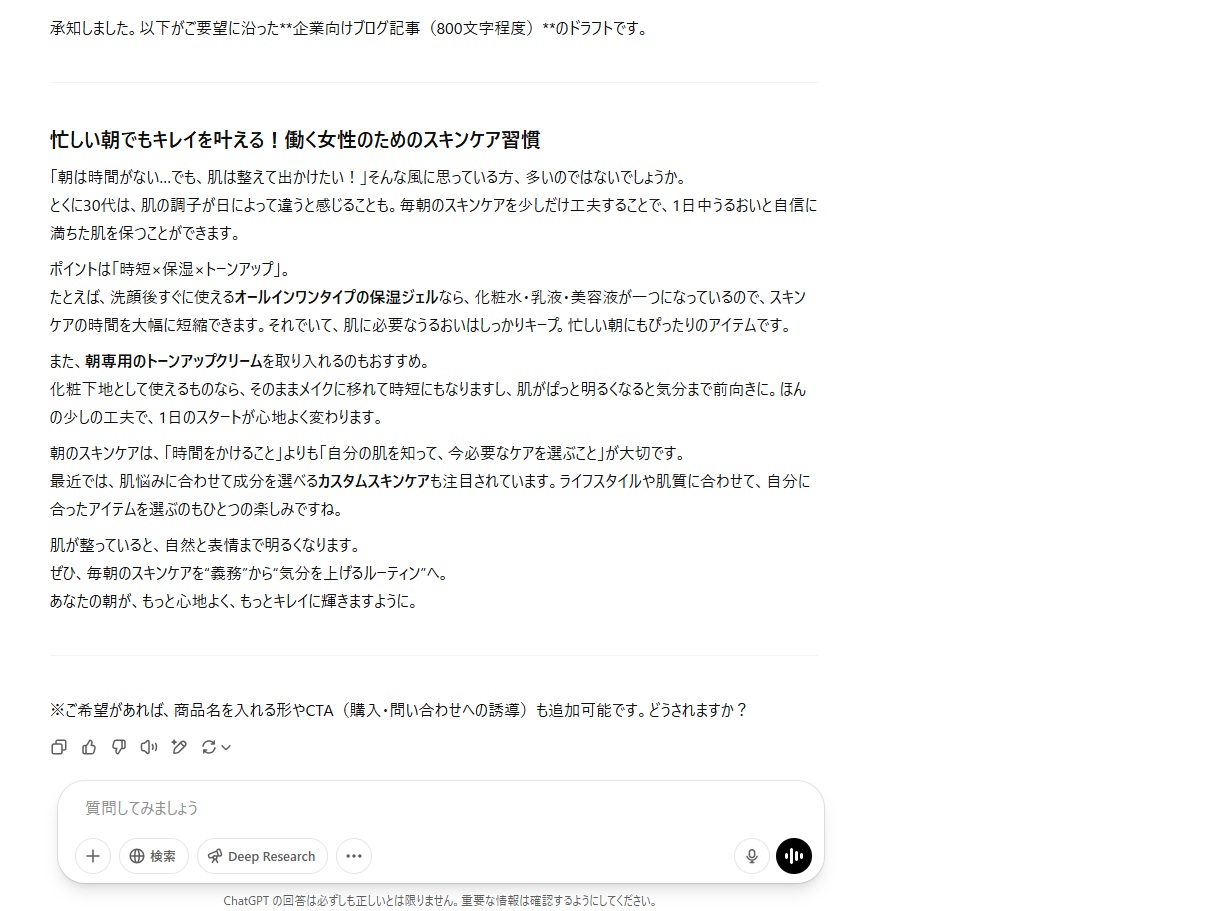

文章作成(ブログ・メール)

ステップ1:ChatGPTにログインする

ステップ2:プロンプトを入力する\

プロンプト例:

「自社のスキンケア商品を想起させる内容として、30代女性に向けた“朝のスキンケア習慣”をテーマにしたブログ記事を作成してください。

美容への関心が高い働く女性を想定し、親しみやすい語り口を保ちつつも、自然な形で商品やブランドへの興味を促す構成にしてください(800文字程度)。」

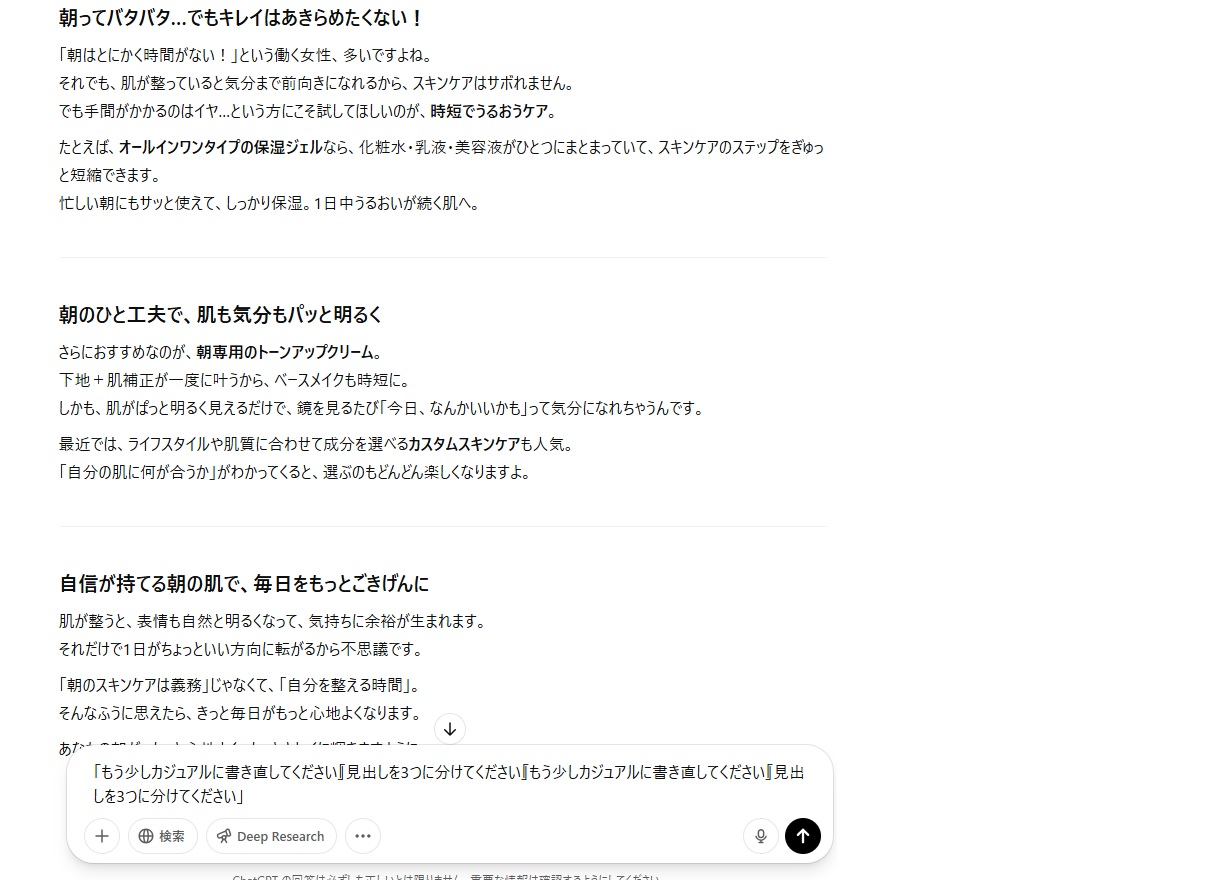

ステップ3:生成された文章を確認する

ポイント:トーン、文体、内容を確認し、必要に応じて追記・修正依頼をします。

ステップ4:出力の微調整を依頼 「もう少しカジュアルに書き直してください」「見出しを3つに分けてください」などの再プロンプト例

ステップ5:文章をコピーしてCMSやメールソフトに貼り付け

生成結果をコピー → WordPressエディタやGmail下書き画面への貼り付けます。

画像生成(広告・イラスト)

ステップ1:ChatGPTまたはBing Image Creatorにアクセス

操作:ツールにログイン/アクセスして準備を整えます。

ステップ2:プロンプトを入力する

プロンプト例:

「白背景で、コーヒーを片手にパソコンを操作するビジネスマンのイラストを生成してください。デジタルアート風、明るく親しみやすい印象で。」

ステップ3:生成された画像を確認する

ポイント:希望通りの構図やタッチか確認し、不要なら再生成を依頼します。 ステップ4:画像を保存・活用する

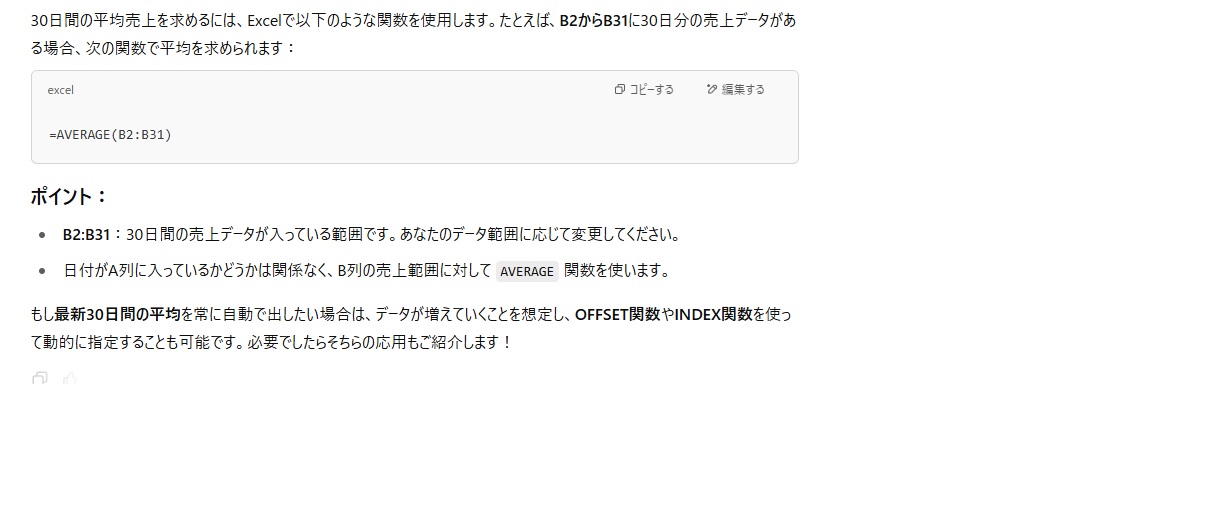

Excel操作(関数・表作成)

ステップ1:ChatGPTに質問を入力する

プロンプト例:

「A列に日付、B列に売上が入っています。30日間の平均売上を出す関数を教えてください。」

ステップ2:表作成の指示を出す

プロンプト例:

「部署ごとの売上と前年比を比較する表を作りたい。項目例と構成を教えて。」

ステップ3:そのままExcelにコピーして活用

ChatGPTが生成した関数やテーブルをExcelに貼り付けて使っています。そのまま関数を貼るだけでなく、説明も受けながら応用も可能です。

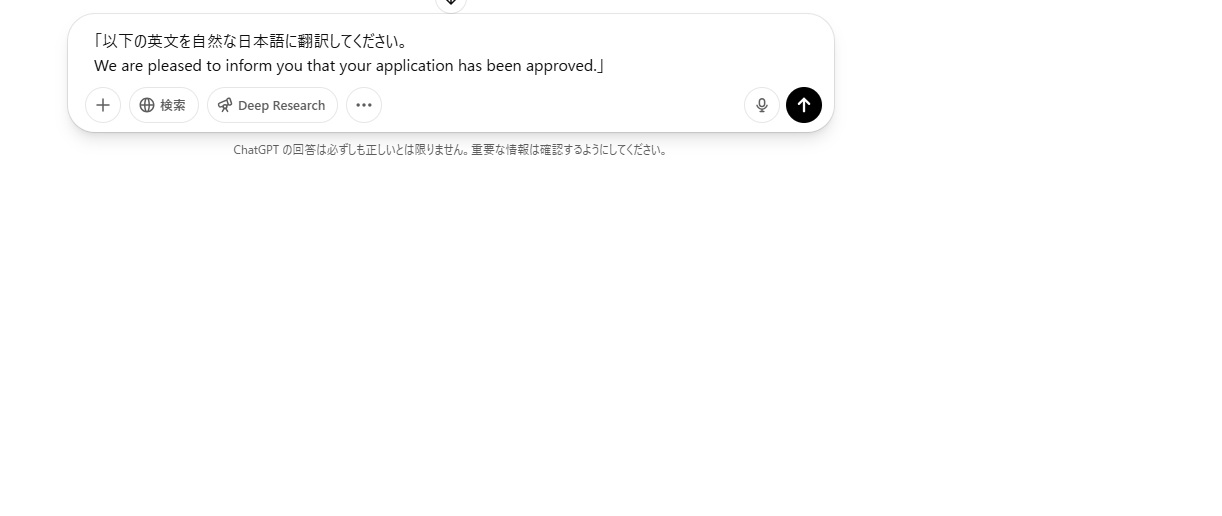

翻訳・要約(多言語対応)

ステップ1:翻訳したい文章を入力

プロンプト例:

「以下の英文を自然な日本語に翻訳してください。

We are pleased to inform you that your application has been approved.」

ステップ2:日本語文章の英訳も可能

プロンプト例:

“Thank you for your confirmation in advance.”

など、丁寧なビジネス英語に訳してください。

ステップ3:要約依頼を入力

プロンプト例:

「以下の文章を100字以内に要約してください。」

+長文テキスト

ステップ4:要約結果を確認

ポイント:文字数制限・トーン・目的(会議報告、SNS要約など)に合わせた出力も可能です。

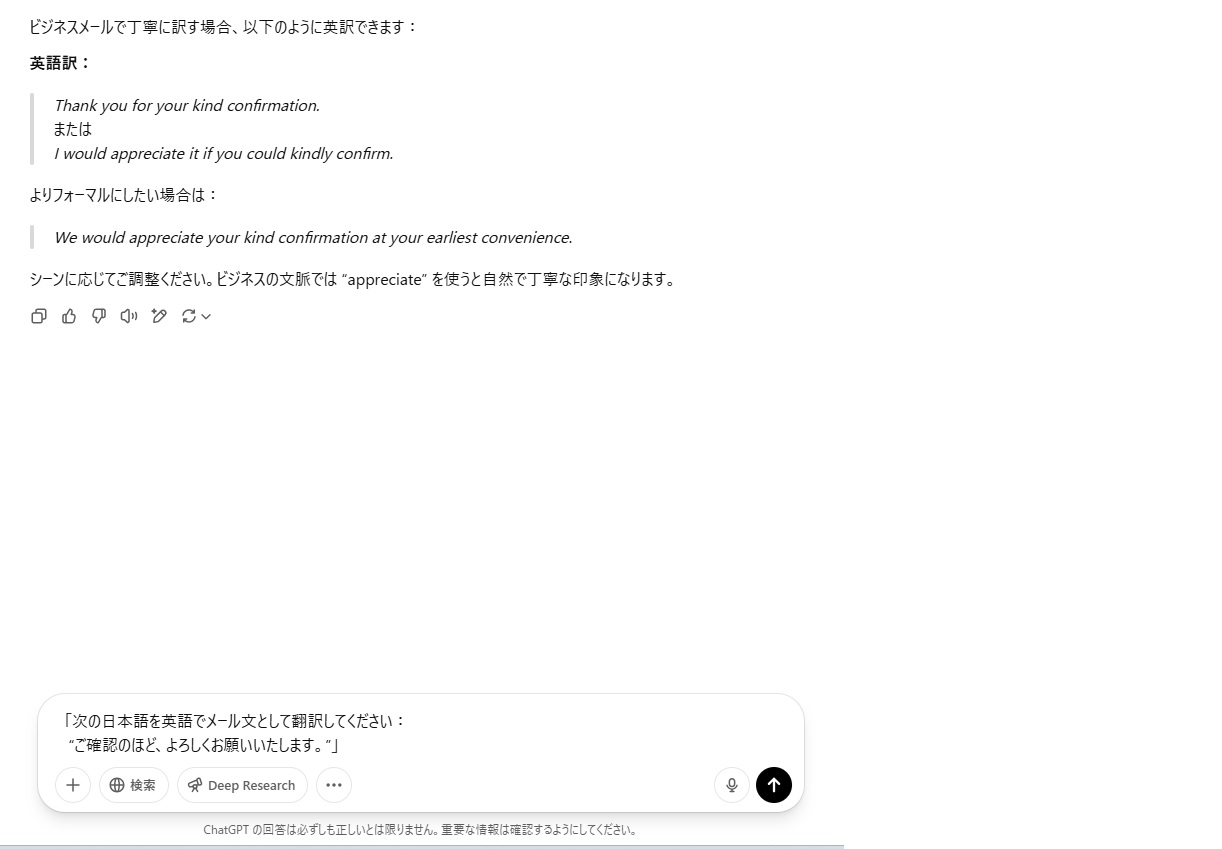

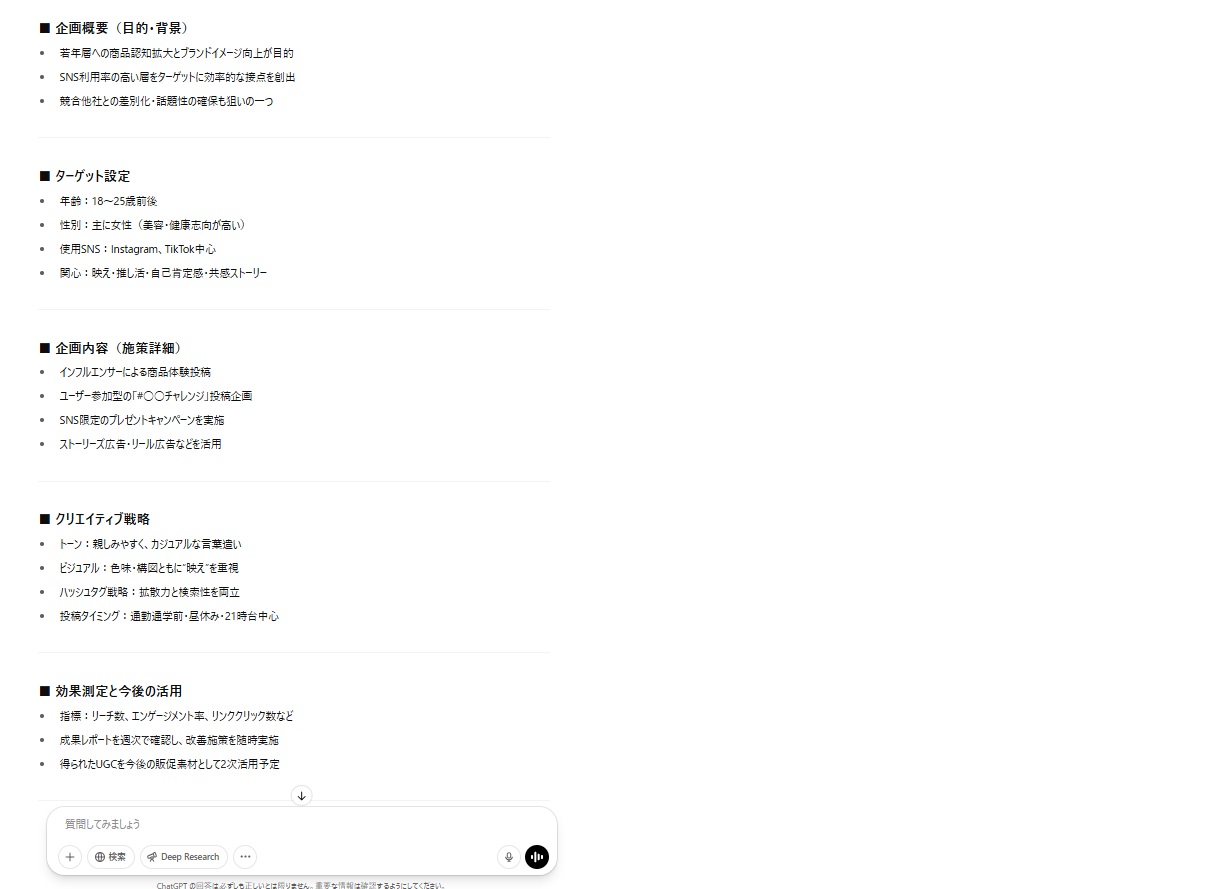

企画立案(構成・アイデア出し)

ステップ1:企画の方向性を相談

プロンプト例:

「“若年層向けの健康食品プロモーション企画”について、3つの切り口で提案してください」

ステップ2:アイデアをブレスト的に展開

ステップ3:企画書のアウトラインを作成

プロンプト例:

「“SNSプロモーション企画”の企画書構成を5項目で整理してください」

ステップ4:トーン・フォーマット変更にも対応

プロンプト例:

「この企画案を社内プレゼン用に、箇条書きスタイルで再構成してください」

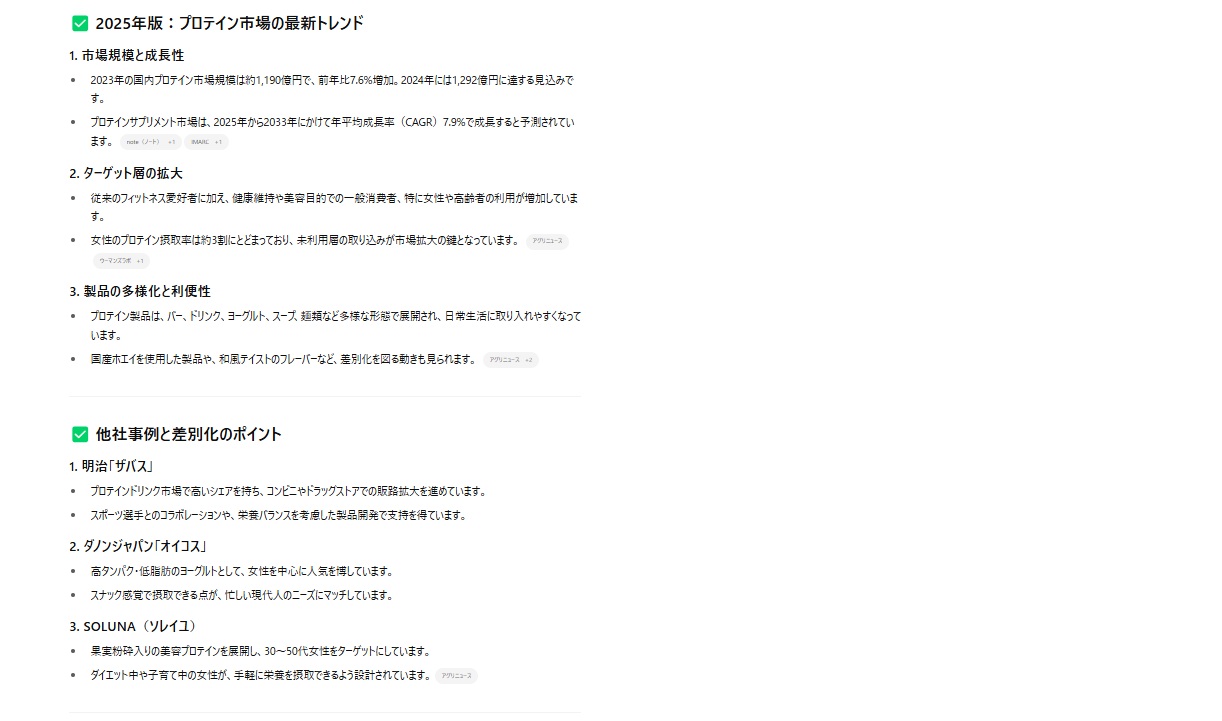

ステップ5:競合比較やトレンド調査も補助

プロンプト例:

「プロテイン市場の最新トレンドを教えてください(2025年版)」

「他社事例も加味して強みを明確にした企画にしたい」などの相談に対し、参考情報を提示

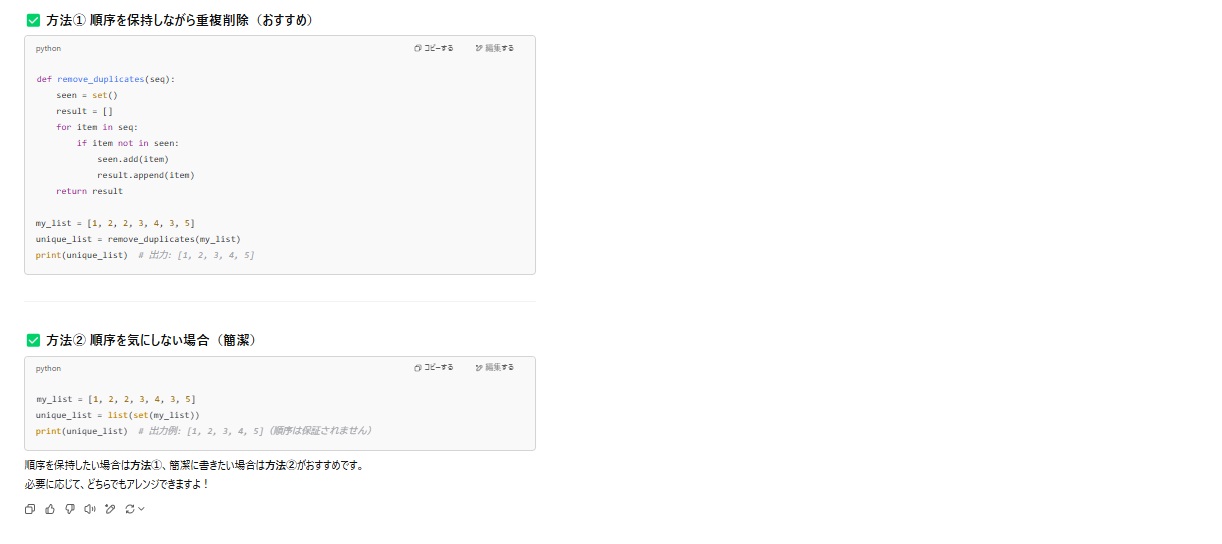

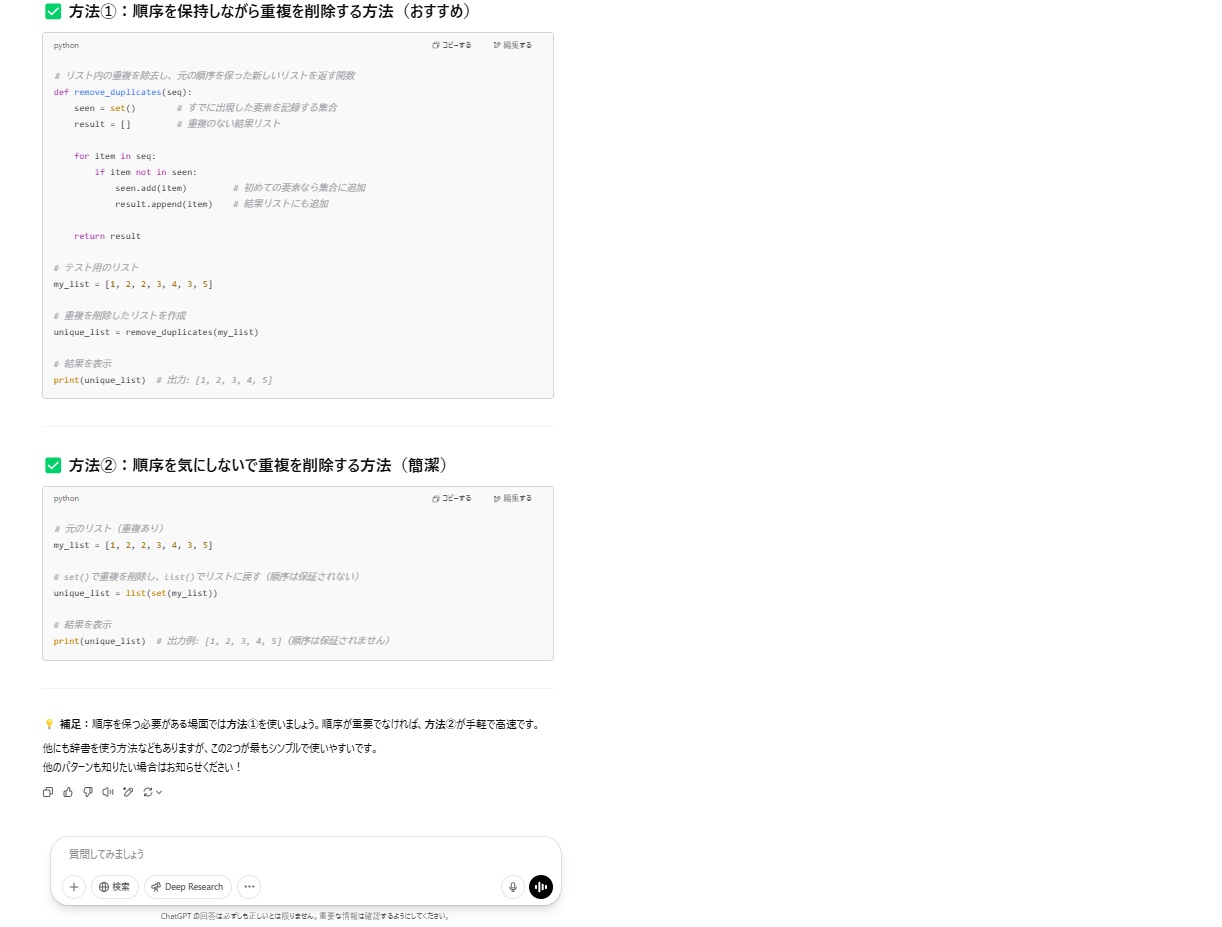

プログラミング支援(コード生成)

ステップ1:やりたい処理を自然言語で指示

「Pythonで、リスト内の重複を削除するコードを書いてください」

ステップ2:そのまま使えるコードを即座に出力

補足:コードに対する日本語の解説も自動でつけてくれるため、初心者にも理解しやすいです。

「このPythonコードを読みやすくして下さい。あと、コメントもつけてください。」

✅ 方法① 順序を保持しながら重複削除(おすすめ)

python

コピーする

編集する

def remove_duplicates(seq):

seen = set()

result = []

for item in seq:

if item not in seen:

seen.add(item)

result.append(item)

return result

my_list = [1, 2, 2, 3, 4, 3, 5]

unique_list = remove_duplicates(my_list)

print(unique_list) # 出力: [1, 2, 3, 4, 5]

✅ 方法② 順序を気にしない場合(簡潔)

my_list = [1, 2, 2, 3, 4, 3, 5]

unique_list = list(set(my_list))

print(unique_list) # 出力例: [1, 2, 3, 4, 5](順序は保証されません)

ステップ3:既存コードの修正や改善を依頼

プロンプト例:

「このPythonコードを読みやすくして下さい。あと、コメントもつけてください。」

(元コードをペースト)

ステップ4:特定言語への書き換えも可能

プロンプト例:

「このJavaScriptコードをPythonに書き換えてください」

(元コードを貼り付け)

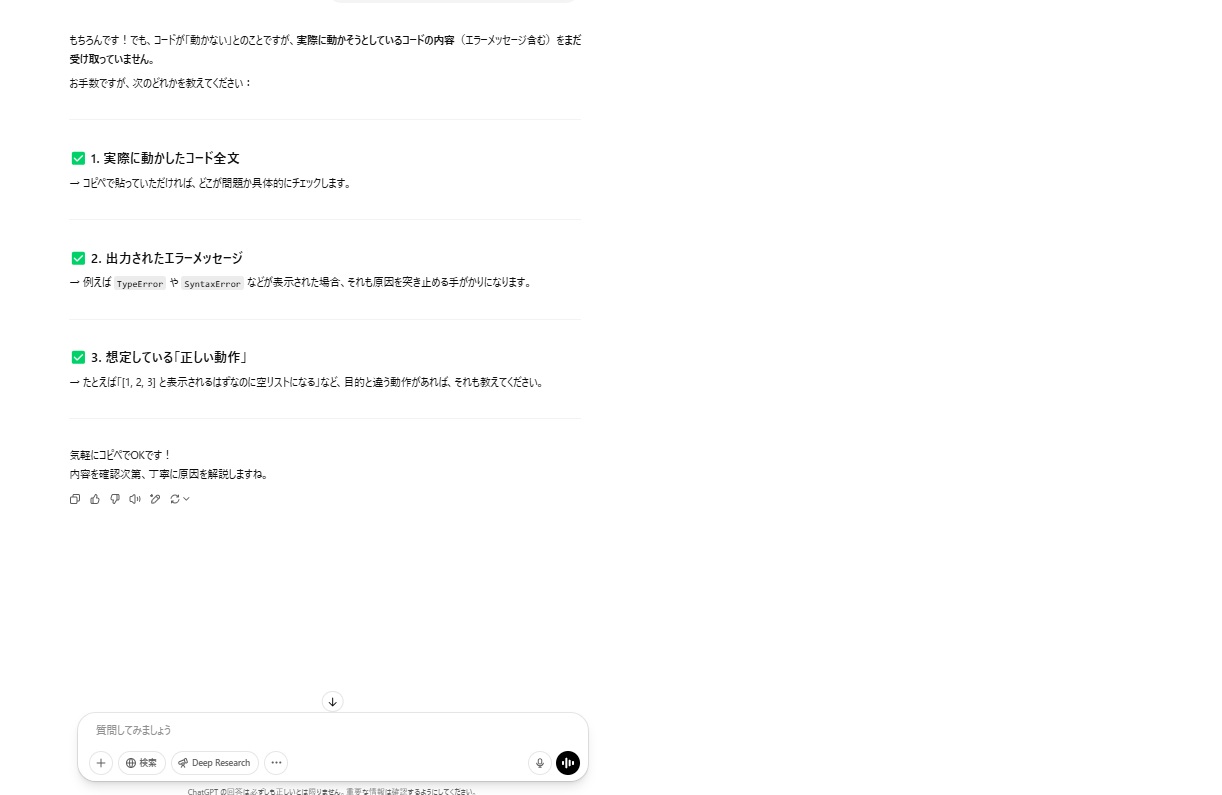

ステップ5:バグの特定やリファクタリングもできる

プロンプト例:

「このコードが動かないのですが、原因を教えてください」

(エラー付きコードをペースト)

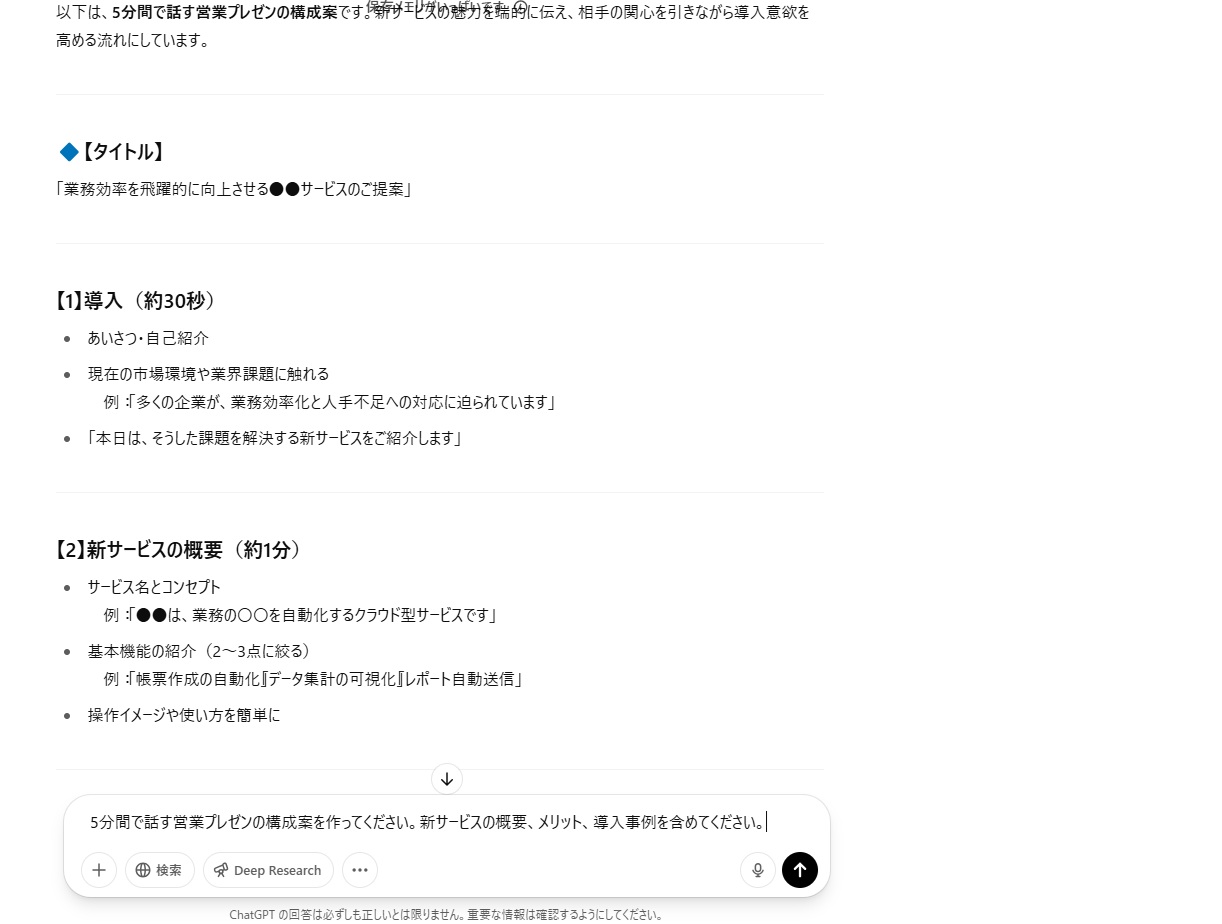

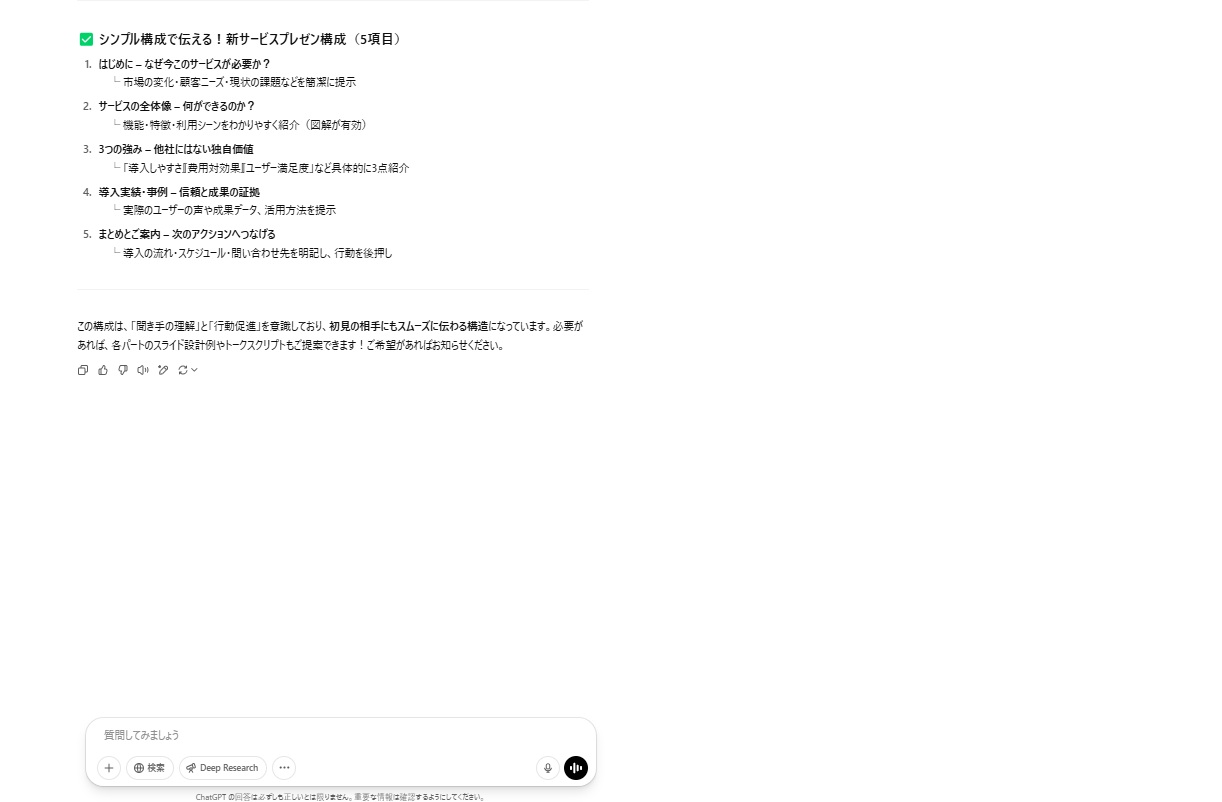

プレゼン資料作成(構成・台本)

ステップ1:プレゼンのテーマと目的を入力する

プロンプト例:

「5分間で話す営業プレゼンの構成案を作ってください。新サービスの概要、メリット、導入事例を含めてください。」

ステップ2:構成案を自動生成

プロンプト例:

はじめに(課題提起)

新サービスの概要

他社との違い(3つのメリット)

導入事例

クロージング(導入の流れ・問い合わせ案内)

補足:シンプルで伝わりやすいプレゼン構成を自動で提案

ステップ3:各スライドの要点・話す内容(台本)を出力

プロンプト例:

「この構成をもとに、各スライドで話す内容を300文字以内でまとめてください」

ステップ4:PowerPointスライド用の原稿に整形

プロンプト例:

「この台本をPowerPoint用にタイトル+本文形式で整えてください」

ステップ5:補足スライドやQ&Aも自動生成

プロンプト例:

「プレゼン後の想定質問と回答例も出してください」

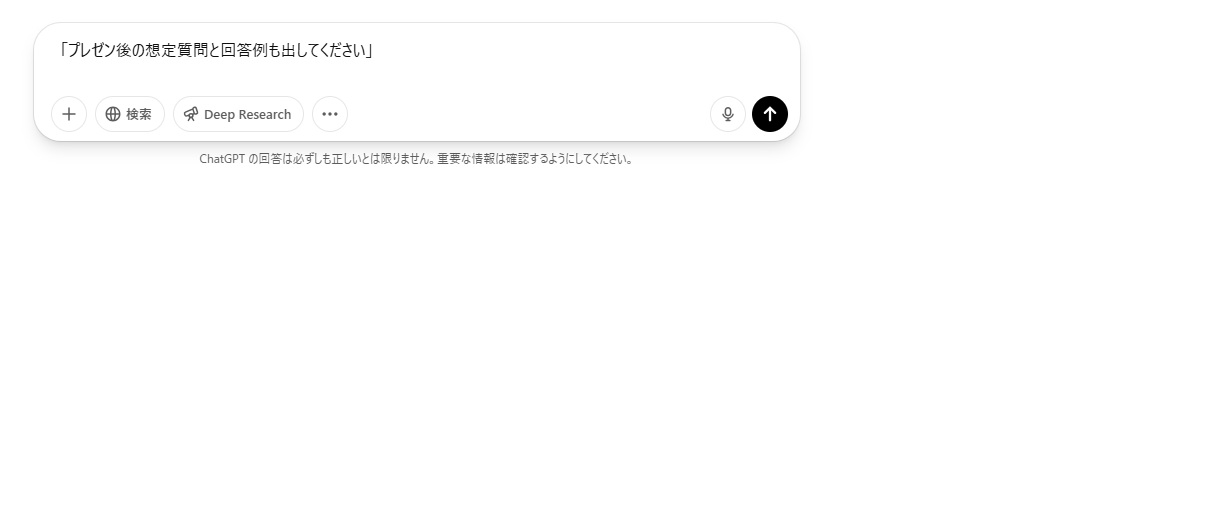

SNS運用(投稿・反応案)

ステップ1:投稿の目的とテーマを入力

プロンプト例:

「Instagram用に、週末の新商品発売告知をフォロワーに印象的に伝える文章を作ってください。カジュアルなトーンで。

ステップ2:複数パターンの投稿文を生成

プロンプト例:

① 今週末いよいよ登場 新作◯◯、数量限定で発売します!

② 【今だけ!】注目の新商品が週末から発売。早めのチェックをお忘れなく!

ステップ3:投稿に添えるハッシュタグも提案

プロンプト例:

「投稿に適したハッシュタグも5〜10個提案してください」

ステップ4:コメント返信例を自動生成

プロンプト例:

「『かわいい!』というコメントに対する返信例を3パターンください」

ステップ5:投稿スケジュール表の下書きも作成可能

プロンプト例:

「来週のInstagram投稿スケジュールを、曜日別に案として出してください」

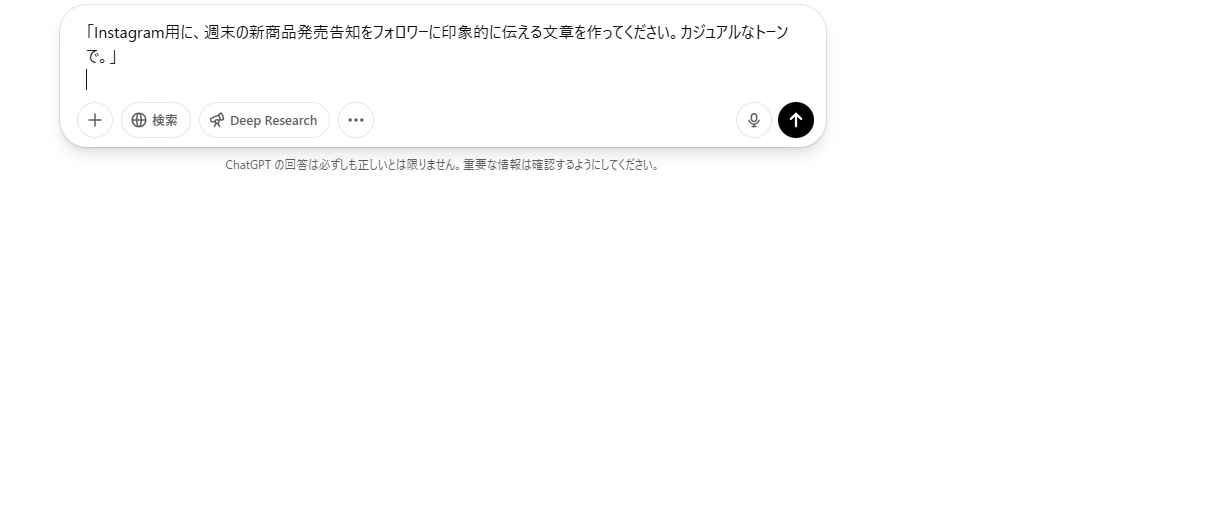

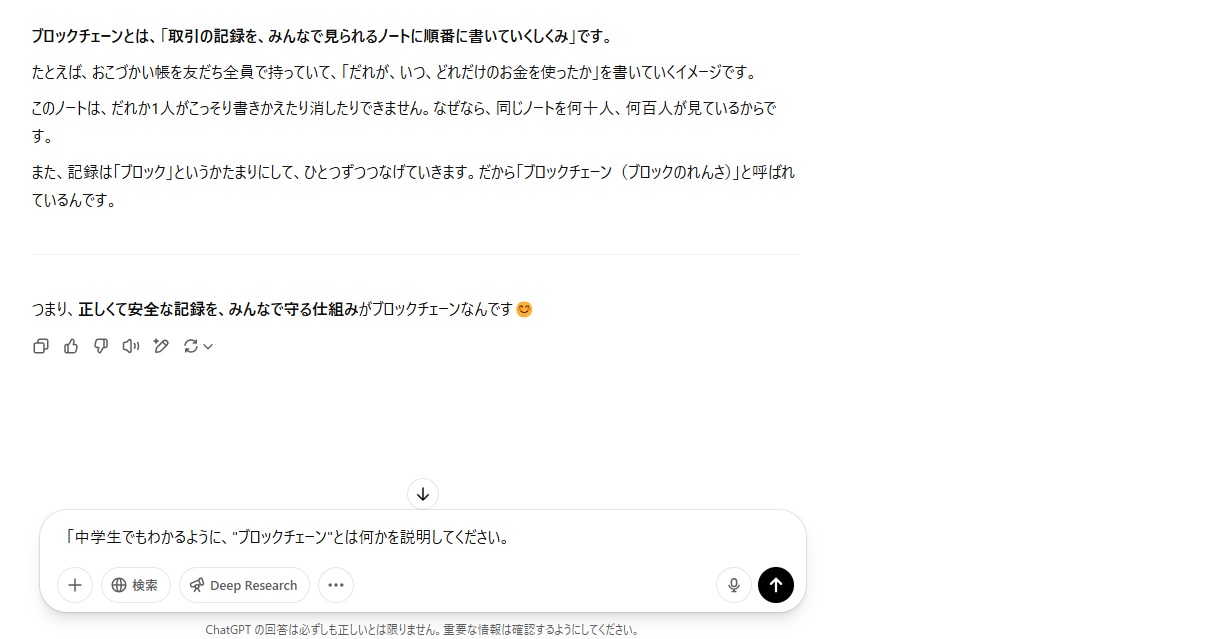

学習支援(用語説明・例示)

ステップ1:用語の定義をわかりやすく説明させる

プロンプト例:

「中学生でもわかるように、"ブロックチェーン"とは何かを説明してください。」

ステップ2:例え話でイメージを補足させる

プロンプト例:

「"ブロックチェーン"を小学生にも伝わるように、例え話で説明してください。」

ステップ3:図にする内容を指示 プロンプト例:

「ブロックチェーンの仕組みを図解するなら、どんな要素を含めるべきか教えてください」

ステップ4:クイズ形式で理解を深める

プロンプト例:

「"ブロックチェーン"に関する3択クイズを作ってください。難易度は中学生向け。」

ステップ5:復習問題の提案

プロンプト例:

「"ブロックチェーン"を理解したか確認するための復習問題を出してください」

業務マニュアル作成(手順化)

ステップ1:業務の概要と対象者を指示する

プロンプト例:

新入社員向けに「営業訪問前の準備手順」の業務マニュアルを作成してください。

ステップ2:箇条書きから読みやすいマニュアル形式に整形

プロンプト例:

以下の箇条書きを読みやすいマニュアル形式に整えてください。

(例:社内ポータルにログイン → 勤怠入力 → 上司へ送信)

ステップ3:テンプレートを作らせる

プロンプト例:

業務マニュアル作成用のテンプレートを作ってください。

ステップ4:口頭説明をマニュアル化する

プロンプト例:

この業務内容をマニュアルにまとめてください:

“朝出社したらメール確認して、クレームがあれば対応して、在庫の確認もしてから営業準備”

ステップ5:マニュアル全体の文体を整える

プロンプト例:

この業務マニュアルを、丁寧で統一感ある文体に整えてください。

生成AIのビジネス活用事例【5選】

業務効率化や生産性向上を目的に、すでに多くの企業が生成AIの導入を進めています。

本章では、「活用内容」「導入企業」「得られた効果」の3点に焦点を当てながら、実際の活用事例を5つご紹介します。

自社導入の参考になる実践例として、業種や目的ごとの使い方に注目してください。

営業メールの自動作成(Sales)

営業メールの自動作成では、成果率の高い文面を短時間で大量に生成できます。

たとえばSansanでは、生成AIを活用して営業メールの文面作成を自動化しています。

テンプレートの一律化ではなく、顧客情報に合わせたカスタマイズ対応も可能にしました。

その結果、メール作成工数を削減しながら、反応率の向上を実現しています。

社内ナレッジの自動要約・FAQ化(カスタマーサポート)

社内ナレッジの自動要約・FAQ化により、属人化した情報を標準化できます。

NECでは、過去の問い合わせ対応履歴や業務マニュアルをAIに学習させ、自然言語で検索・要約できるシステムを導入しました。

社内サポート部門の対応時間を短縮すると同時に、社内全体の情報共有力が向上しました。

マーケティングコンテンツの大量生成(マーケティング)

マーケティングでは、生成AIを使ってキャンペーン用コンテンツを短期間で大量に作成できます。

日本コカ・コーラは、画像生成AIを活用したキャンペーン「Create Real Magic」にて、ユーザー投稿と連動した広告画像を次々に生成しています。

少人数のチームでも大規模プロモーションが可能となり、SNSでの接触数を飛躍的に伸ばしました。

議事録や要約の自動作成(会議・バックオフィス)

会議の議事録や要点の自動作成によって、記録作業の負担が大幅に軽減されます。

本田技研工業では、Microsoft Copilotを会議支援に導入し、会話の自動要約とタスク抽出を実現しています。

議事録作成時間を削減しつつ、抜け漏れのない情報共有ができる体制を整えました。

商品開発のアイデア出し・プロトタイプ生成(R&D・企画)

生成AIは、商品開発におけるアイデア出しやプロトタイプ構築でも力を発揮します。

セブンイレブンは、新商品の企画段階で生成AIを導入し、消費者のトレンド分析と案出しをAIに補助させることで、企画期間を最大90%短縮しています。 市場投入までのスピードを飛躍的に高めることに成功しています。

初心者におすすめの生成AIツール【無料あり】

生成AIを初めて使う方にとっては、「何を選べばいいのか」「どう始めればいいのか」が不安要素になります。

本章では、直感的な操作性や日本語対応、無料プランの充実度といった観点から、初心者にも扱いやすい生成AIツールを厳選してご紹介します。 実際の活用場面や導入しやすさにも触れながら、安心して始められるサービスを紹介します。

ChatGPT

ChatGPTは操作が簡単で初心者でも直感的に使い始められます。

対話形式でプロンプトを入力するだけで、質問や文章作成に応じた自然な出力が得られます。 無料プランでも十分に高精度な文章生成が可能で、ビジネスメールや記事の下書きにも活用できます。 日本語対応も進化しており、シンプルなUIで初めての方でも戸惑うことなく操作できます。

Notion AI

Notion AIはメモや議事録作成など日常業務の中で自然に活用できます。

「Notion」に統合されたAI機能により、既存の業務フローを変えずにAIを取り入れられます。 議事録やメモの要約、文章の整形などをスムーズに行えるため、初学者でも効果を実感しやすい構成です。 チームでの共同作業にも対応しており、生成内容の編集や共有が簡単に行えます。

Grammarly(GrammarlyGO)

Grammarly(GrammarlyGO)は英語の文章作成や校正を自動化できます。

英文作成やライティングをサポートするGrammarlyは、生成AIを活用して自然な文構造に整えてくれます。 GrammarlyGOでは、トーンや目的に応じて文章の提案をしてくれるため、英語に不慣れな方でも安心です。 誤字脱字のチェック機能も充実しており、メールや提案資料など幅広く活用できます。

Canva

Canvaは画像や資料の生成にAIを活用できるデザインツールです。

ドラッグ&ドロップで操作できるCanvaは、初心者でも簡単に使えるテンプレートが豊富に用意されています。 AIによる文章補完や画像生成機能(Magic WriteやMagic Media)を活用することで、よりクリエイティブな成果物が作れます。 プレゼン資料やSNS投稿など、多様なビジネスシーンに対応しています。

Bing Image Creator(DALL·E搭載)

Bing Image Creatorは無料で画像生成ができる初心者向けサービスです。

Microsoftのサービスとして提供されており、OpenAIのDALL·Eモデルを使って高品質な画像を生成できます。 英語入力が基本ですが、シンプルな指示で十分にリアルなビジュアルを作成可能です。 無料で使える点や操作の簡単さから、初めて画像生成AIを試すには最適な選択肢です。

プロンプトの書き方4選【生成AIの性能を高める】

生成AIは、入力する「プロンプト(指示文)」の質によって出力の内容や精度が大きく変わります。

特に業務での活用を目指す場合、曖昧な指示では期待した結果が得られないこともあります。

本章では、生成AIの性能を最大限に引き出すための具体的なプロンプトの工夫を4つの視点で紹介します。

目的を提示する

目的を提示することでAIの出力内容がぶれずに明確になります。

「何のために生成するのか」を明示することで、AIは目的に即した出力を行いやすくなります。

たとえば、「ブログ記事の導入文を作成して」よりも「ダイエット初心者向けに共感を呼ぶ導入文を作成して」と指示するほうが内容が具体的になります。 成果物の用途やターゲットを伝えることが、プロンプトの第一歩です。

役割を付与する

役割を付与するとAIが専門的な視点で出力を行いやすくなります。

AIに「あなたはマーケターです」などと役割を与えることで、専門的な視点からのアウトプットが期待できます。

たとえば「営業資料の構成を考えて」よりも、「あなたは営業責任者として、上司に提出する構成案を考えて」といった表現の方が具体的な内容になります。 役割の設定は、出力の精度を高める有効な方法です。

入力・出力を指定する

入力・出力を指定することで期待通りの結果が得られます。

「以下の文章を要約して」「この文章にタイトルを付けて」など、明確な入出力の指示を与えることで、AIの挙動が安定します。

たとえば、複数の文書を入力する場合には「300字以内で要点をまとめて」と付け加えることで、出力が用途に適した形に整います。 入力・出力の範囲を指定することは、生成の質と再現性を高めます。

形式を指定する

形式を指定すると、構造が整った実用的な出力になります。

箇条書き、表形式、見出し付きテキストなど、出力形式をあらかじめ指定することで、業務での活用性が高まります。

たとえば「ブログの構成案を見出し付きで5項目」と指示すれば、整理された内容が得られます。 整った形式はそのまま資料や文章に使えるため、実務で非常に重宝されます。

生成AIの学習方法

生成AIを正しく活用するには、基本的な仕組みや使い方を理解したうえで、継続的にスキルを高めていくことが大切です。

本章では、初心者から業務活用を目指す方まで幅広く対応できる学習リソースを3つに分けて紹介します。 目的や学習スタイルに応じて、自分に合った方法を選びましょう。

入門書籍

入門書籍で基礎知識を体系的に身につけられます。

生成AIの全体像や使い方の流れを一冊で学びたい方には、入門書籍が適しています。 とくに「はじめてのChatGPT」「生成AI実践ガイド」などは、初学者にもわかりやすく構成されており、自己学習に最適です。 本で学べば、用語や概念も整理され、実務にも応用しやすくなります。

オンラインセミナー

オンラインセミナーでは実演形式で理解を深められます。

リアルタイムまたは録画形式のセミナーでは、プロンプトの使い方や応用事例を講師がわかりやすく解説してくれます。 生成AIを活用した事例紹介や実務への応用方法を、対話型で学べるのも魅力です。 無料開催のセミナーも多く、気軽に参加できる点もメリットです。

動画教材

動画教材は自分のペースで実践的なスキルを学べます。

YouTubeやUdemyなどの動画講座では、実際の操作画面を見ながら使い方を学ぶことができます。 初心者向けの使い方から、ビジネス活用、プロンプトエンジニアリングまで幅広い内容が用意されています。 繰り返し視聴できるため、習熟度に応じた学び直しにも適しています。

生成AIを使用する時のリスク【トラブルを避けるために】

生成AIは非常に便利な一方で、正しく使わなければ思わぬトラブルにつながるリスクも含んでいます。 特にビジネスの現場では、誤情報や情報漏洩が企業の信用を大きく揺るがすこともあります。

本章では、使用時に注意すべき代表的な3つのリスクについて整理し、予防策のヒントも交えて解説します。

情報の誤認リスク

情報の誤認リスクにより、業務判断を誤る可能性があります。

生成AIの回答は一見正確に見えても、事実と異なる情報が含まれている場合があります。 とくに日付や数値、固有名詞の誤りは、企画書やレポートにそのまま反映されると信頼性に関わります。 出力された内容は必ず確認し、必要に応じて出典を調べるなどの対応が必要です。

虚偽情報生成のリスク

虚偽情報生成のリスクにより、意図せず不正確な内容を発信する恐れがあります。

AIは文脈に沿った「それらしい文章」を生成するため、事実ではない内容も自然な形で表現してしまいます。 SNS投稿や社外向け資料などでは、誤った情報発信が大きな問題になる可能性があります。 対策としては、生成結果をうのみにせず、ファクトチェックを行う運用ルールを整備することが重要です。

情報漏洩リスク

情報漏洩リスクは、機密データをAIに入力することで発生します。

生成AIの多くはクラウド上で稼働しており、入力内容が外部サーバーに送信されるケースがあります。 社外秘の情報や個人情報をうっかり入力したことで、漏洩につながった事例も報告されています。 業務で使用する際は、利用規約を確認し、社内でガイドラインを設けることが求められます。

まとめ

生成AIは、業務効率化や新しい価値創出に貢献する強力なツールです。 導入の成否は、目的の明確化と適切な使い方にかかっています。

本記事で紹介した手順やツール、活用例を参考に、まずは自社に合った方法から一歩を踏み出しましょう。 生成AIを味方につけた企業が、次の成長をリードする存在になります。

AIサービス導入のご相談は AI導入.com へ(完全無料)

- マッキンゼー出身の代表による専門的なアドバイス

- 日本・アメリカの最先端AIサービスの知見を活用

- ビジネスの競争力を高める実践的な導入支援